|

L'ÉVOLUTION DE LA CABANE CAMARGUAISE AU XXe SIÈCLE

D'APRÈS DES CARTES POSTALES ET PHOTOS ANCIENNES

Christian Lassure

VI - LES « CABANES DE CACHAREL » AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

L'écrivain saintois Denys Colomb de Daunant (1922-2006) a connu la notoriété à deux titres au moins :

- il fut l'un des co-auteurs, avec Albert Lamorisse et James Agee, du scénario du court-métrage Crin blanc : le cheval sauvage, sorti sur les écrans en 1952, ainsi que co-auteur, avec Lamorisse, du roman de même nom paru en

1953 ;

- il fut le fondateur d'une auberge pour cavaliers sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer en 1954 (chambres au « mas de Cacharel » et cabanes cavalières et écuries aux « cabanes de Cacharel » en bordure de l'étang des Launes).

Ces deux titres de gloire sont d'ailleurs liés : les cabanes de Cacharel servirent de lieu de tournage aux scènes de dressage et de combat du film. Ainsi que le rapporte l'historien d'art John Richardson dans son livre

The Sorcerer's Apprentice (2), paru en 1999, Colomb de Daunant, qui avait épousé, en 1948, Monique Bonis, petite-fille du marquis Folco de Baroncelli, et avait monté sa manade avec la jumenterie de Baroncelli,

s'attachait à perpétuer l'esprit du grand-père charismatique de son épouse et vivait et s'habillait comme du temps du marquis. Opposé aux poteaux électriques, il refusait l'électricité. Celle-ci fut finalement installée, avec l'eau et le téléphone, entre 1966 et 1968.

(1) « Cacharel » est le nom camarguais de la sarcelle d'été (Anas querquedula).

(2) John Richardson, qui fut le compagnon du collectionneur d'art Douglas Cooper au Château de Castille de 1949 à 1961, mentionne Colomb de Daunant en ces termes : « I recently read somewhere that he had finally installed electricity in his austerely handsome home, Le Mas de Cacharel, otherwise he continues to live and dress much as people did in the days of Baroncelli ».

Document No 1

Cette vue aérienne des années 1950-1960 (bords dentelés) saisit l'ensemble des bâtiments des cabanes de Cacharel dans leur décor naturel. La configuration des lieux est perceptible d'emblée : depuis la route départementale (à gauche), on accède à un groupe formé par deux cabanes cavalières bâties sur un terre-plein, une petite et une grande, puis (à droite) à un bâtiment longiforme, divisé en stalles, les écuries.

Tous les bâtiments sont recouverts de chaume, même lorsque la pente de la toiture ne s'y prête pas comme c'est le cas pour les écuries. Entre les deux cabanes se dresse un édicule entièrement végétal (3).

(3) Il n'apparaît pas sur les cartes postales les plus anciennes, preuve qu'il s'agit d'un ajout ultérieur (citerne, débarras, toilettes ?).

|

|

|

Carte postale des années 1950-1960 (bords dentelés, supprimés au traitement de l'image). Existe aussi en colorisé.

Légende au verso : EN AVION AU-DESSUS DE... 1. LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (Bouches-du-Rhône) - Mas de Cacharel.

Éditeur : Edition LAPIE - St-MAUR - 125, rue Garibaldi

Véritable photo au bromure. |

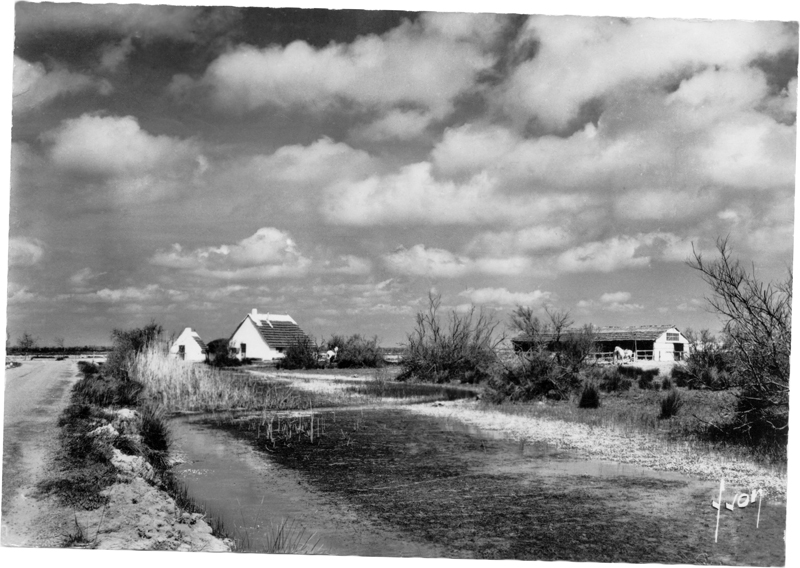

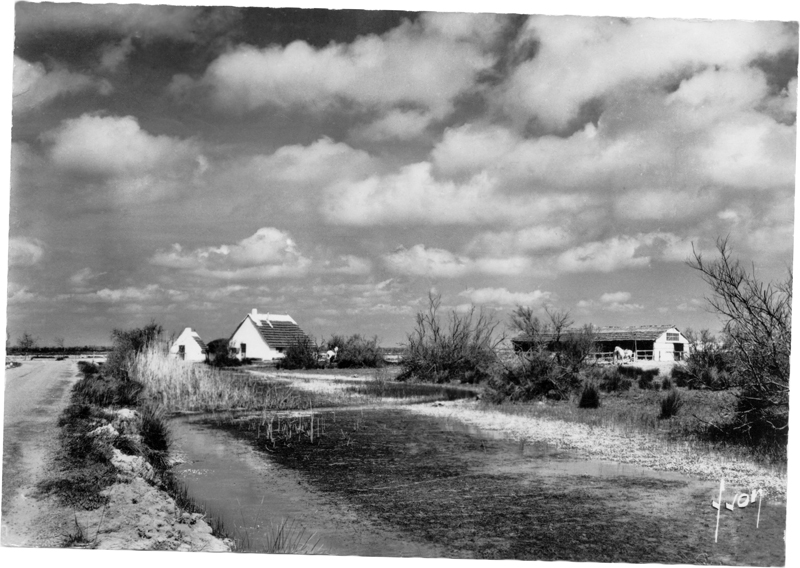

Document No 2

Le même ensemble, vu au ras de l'étang : les bâtiments sont comme placés à la limite entre l'eau, élément statique, et le ciel, élément mouvant. On aperçoit le pignon des écuries avec son entrée.

|

|

|

Carte postale des années 1950-1960 (bords dentelés).

Légende au verso : LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER. « Cacharel ».

Éditeur : Editions d'Art Yvon 15, rue Martel, PARIS.

Fabrication Française.

(La vue a été redressée par nos soins pour rétablir l'horizontalité naturelle de l'endroit.) |

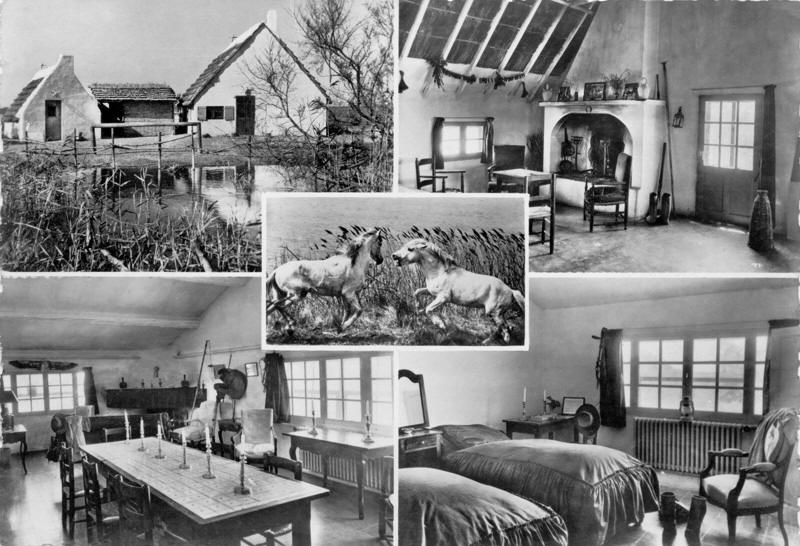

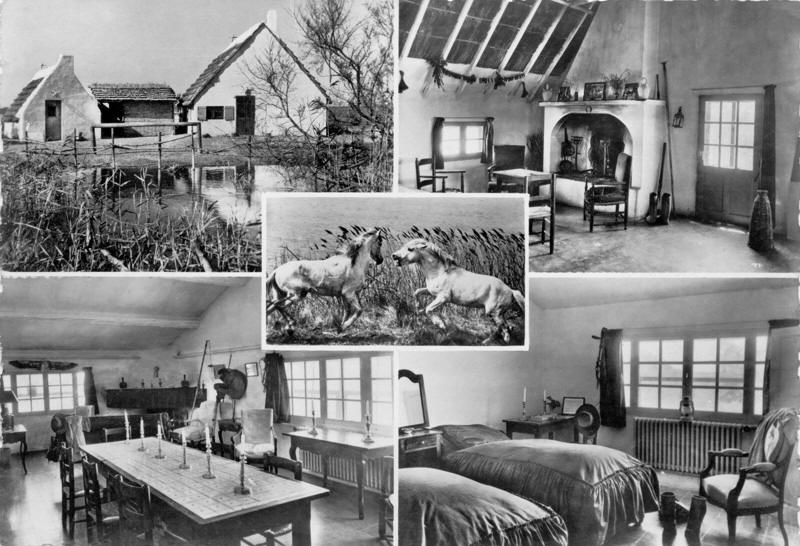

Document No 3

D'un type en vogue dans les années 1950-1960 (bords dentelés), cette carte multivue (4) donne un aperçu de l'extérieur et de l'intérieur de l'« hôtel club et [de la]

cabane des cavaliers du 'mas de Cacharel' ».

L'angle supérieur gauche est occupé par les deux cabanes cavalières, vues depuis la route proche, tandis que l'angle supérieur droit donne à voir la pièce antérieure,

sans plafond, de la grande cabane, avec sa cheminée adossée à la paroi intérieure du pignon. Les deux vues inférieures ne correspondent pas à un bâtiment du type cabane : on a des pièces sans plafond, où des pannes – et non pas chevrons – portent une toiture à très faible pente et où de larges fenêtres éclairent l'intérieur. Il s'agit de l'hôtel club proprement dit, situé au mas de Cacharel et représenté par une pièce vouée à la restauration et

une chambre à deux lits.

L'abondance de chandeliers et l'absence de luminaires pourrait être le signe que l'électricité n'avait pas encore été installée à l'époque. Il y a toutefois des radiateurs de chauffage central dans la chambre et la salle à manger..

Des outils de travail des gardians sont disséminés dans les différents bâtiments et pièces : bottes et trident en haut à droite, chapeau, selle et trident en bas à gauche, bottes et chapeau en bas à droite.

Au centre, l'affrontement de Crin Blanc et de son rival.

(4) Il s'agit de cinq cartes postales existantes qui sont regroupées sur un seul support.

|

|

|

Carte postale des années 1950-1960 (bords dentelés, supprimés au traitement de l'image).

Légende au verso : La CAMARGUE. AB-98 - SAINTES-MARIES-DE-LA-MER / Hôtel-Club et Cabane des Cavaliers / du "Mas de Cacharel".

Éditeur : Les Editions « MAR » - 4, Bd de Cimiez - NICE / Photo véritable. |

Document No 4

Soixante-dix ans plus tard, la configuration particulière des pièces de l'ancien hôtel club de Denys Colomb de Daunant se retrouve dans cette photo provenant du site web de l'Hôtel Cacharel, toujours en activité au mas du même nom.

|

|

|

Chambre de l'hôtel Cacharel au mas Cacharel, à 5 km des Saintes-Maries-de-la-Mer. |

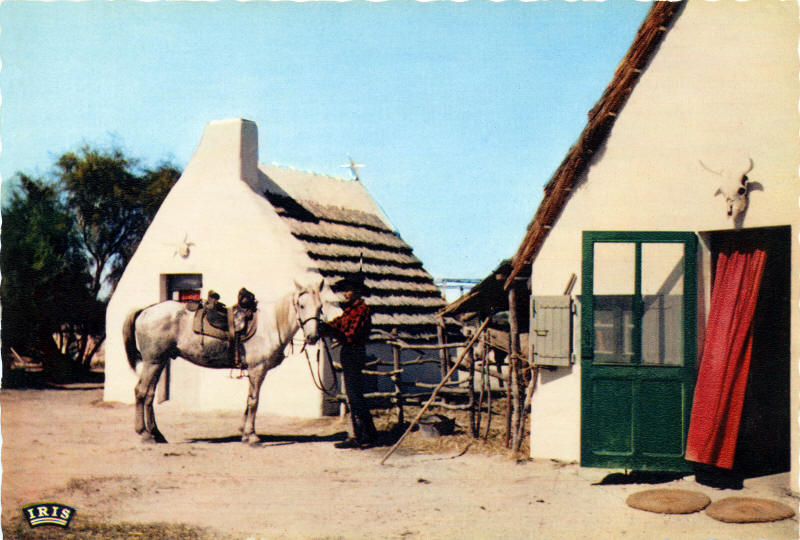

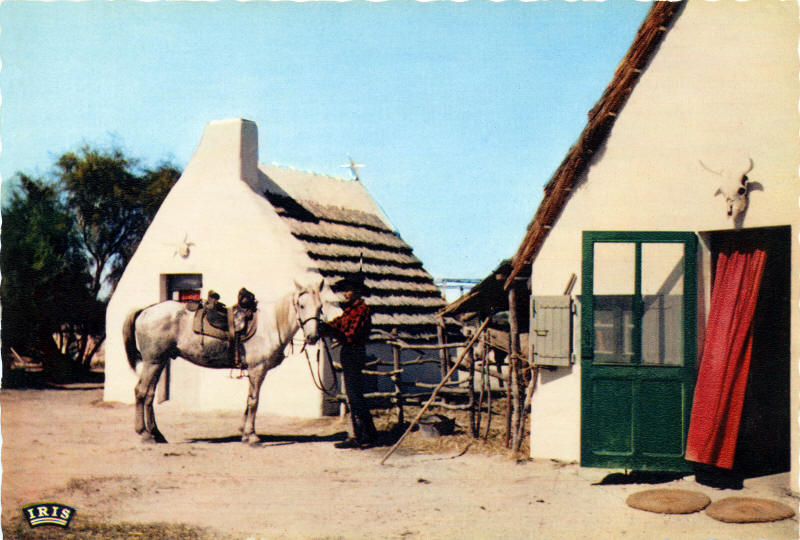

Document No 5

Bien qu'ayant l'une et l'autre les caractéristiques externes de la cabane classique, les deux cabanes du mas de Cacharel présentent une différence notable : les rives de la toiture de la grande cabane saillent en pignon alors que dans la petite cabane la toiture est arrêtée par les rampants maçonnés du pignon.

La grande bâtisse comporte diverses fenêtres, dont une en pignon, à gauche de l'entrée. Cette fenêtre est destinée à faire entrer un peu plus de jour dans un intérieur sombre en raison de la faible hauteur des gouttereaux.

Au-dessus de l'entrée de chaque cabane, on a accroché un crâne de taureau pour faire couleur locale.

Un appentis porté par deux portiques de hauteur inégale occupe l'intervalle entre la grande et la petite cabane.

|

|

|

Carte postale des années 1950-1960.

Légende au verso : En Camargue avec les gardians.

Les Cabanes de Cacharel.

Éditeur : Mireille. |

Document No 6

Ici nos deux cabanes sont vues de de trois quarts avant.

On découvre la totalité de la petite cabane : elle n'est pas sans rappeler sa consœur du mas de L'Amarée : en serait-ce une copie ? Sa porte d'entrée, ajourée dans sa partie supérieure, est insérée dans

l'embrasure intérieure.

La porte d'entrée de la grande cabane par contre est insérée dans l'embrasure extérieure. À travers les deux vitres qui en occupent la partie supérieure, on aperçoit le classique rideau de toile qui protège l'intérieur du soleil et des insectes lorsque la porte reste ouverte.

Preuve que rien n'est laissé au hasard, un décrottoir en fer est ancré dans le sol à gauche de l'entrée, sous la fenêtre.

Un gardian et une Arlésienne ajoutent un zeste de (fausse) couleur locale, comme dans la scène précédente.

|

|

|

Carte postale des années 1950-1960 (bords denticulés, supprimés ici à la reproduction).

Légende : Cabanes de Cacharel.

Éditeur : Mireille |

Document No 7

Sur une autre carte de la même époque mais en couleur, la porte de la grande cabane est ouverte et laisse voir la toile rouge qui pend dans l'embrasure intérieure et se soulève au vent. Une toile identique est visible derrière la vitre de la porte de la petite cabane.

Le supposé gardian, en chemise rouge à carreaux, s'occupe de son cheval.

|

|

|

Carte postale des années 1950-1960.

Légende au verso : (en haut à gauche) EN CAMARGUE AVEC LES GARDIANS / 13.200/74 - On s'apprête au départ ; en bas au centre : MEXICHROME / Couleurs naturelles

Éditeur : (sur l'axe médian vertical) Editions « MIREILLE » – Ets G. GANDINI / 36-40, rue Longue-de-Capucins, Marseille (Repr. int.) |

Document No 8

L'intérêt de cette carte en couleur des années 1970 est de montrer une bonne partie du côté de droite de la grande cabane avec ses fenêtres en gouttereau, sous la rive du versant de toiture, et sa souche de cheminée trônant en haut du rampant. Le tuyau à sa droite correspond vraisemblablement à un poêle à charbon installé dans la pièce de devant.

Le gardian de service bloque avec le coude le trident posé sur son épaule tout en tenant les rênes de l'autre main.

On note que le pignon de la petite cabane a perdu le crâne de taureau qui l'ornait dans les deux cartes précédentes.

|

|

|

Carte postale en couleur des années 1970.

Légende au verso : Scène de Camargue.

Éditeur : S.E.P.T. |

Document No 9

La totalité du gouttereau de droite se dévoile dans cette carte colorisée. Les deux premières fenêtres correspondent à la pièce de devant tandis que le fenestron et la

troisième fenêtre concernent la pièce ou les pièces qui occupent l'abside. Du fait de la faible hauteur des parois du bâtiment, les trois fenêtres sont plus larges que hautes, des moitiés de fenêtres en quelque sorte. Elles sont toutes munies de deux volets en bois, sauf le fenestron qui se satisfait d'un seul.

Les curieux bancs monolithes disposés le long du gouttereau et devant le pignon ont tout l'air de supports de tonneaux récupérés dans quelque chai et placés sens dessus

dessous (l'arc segmentaire correspond à la courbure du tonneau).

|

|

|

Carte postale colorisée des années 1960. Existe aussi en noir et blanc.

Légende au recto : en haut à gauche, LES BELLES IMAGES DE CAMARGUE / Mireille devant la Cabane de Gardian à Cacharel.

Éditeur : Editions de Provence « GAL » – Carpentras |

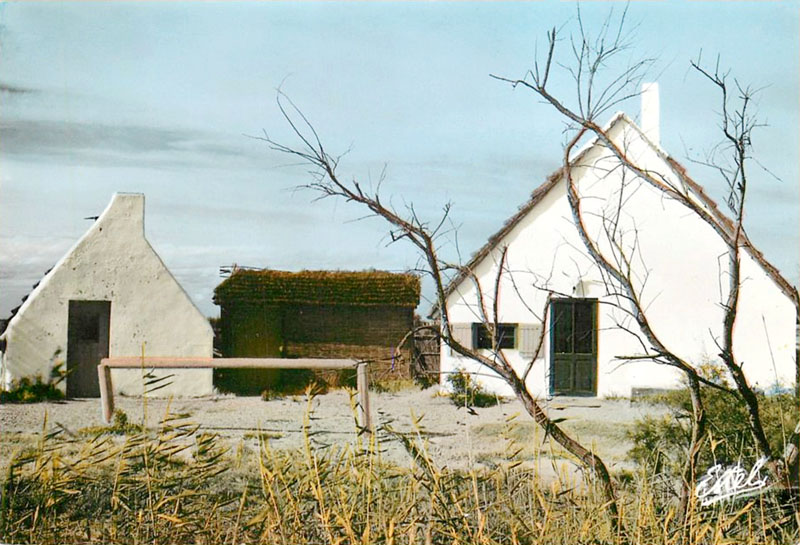

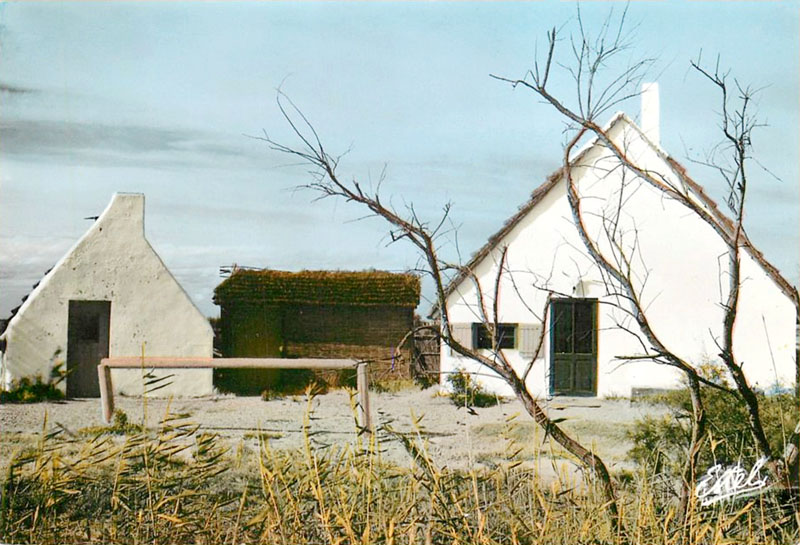

Document No 10

Cette vue de face de l'ensemble nous donne un aperçu de l'édicule intermédiaire tout en sagne et à un versant de toiture déjà observé sur les cartes postales Nos 1 et 3. La porte d'entrée, repérable à son tracé et à sa poignée, est ménagée dans la partie gauche du gouttereau. Comme l'auberge n'a pas l'eau courante, l'édicule sert à abriter la citerne d'eau douce.

|

|

Carte postale en couleur des années 1960 (procédé ROMACOLOR). Exite aussi en noir et blanc.

Légende au verso : à gauche, LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER / Mas Camarguais ; à droite, PHOTO VERITABLE.

Editions : au recto, Estel ; au verso, EDITIONS de LUXE « ESTEL » / 84, Rue Lecourbe PARIS-XVe. |

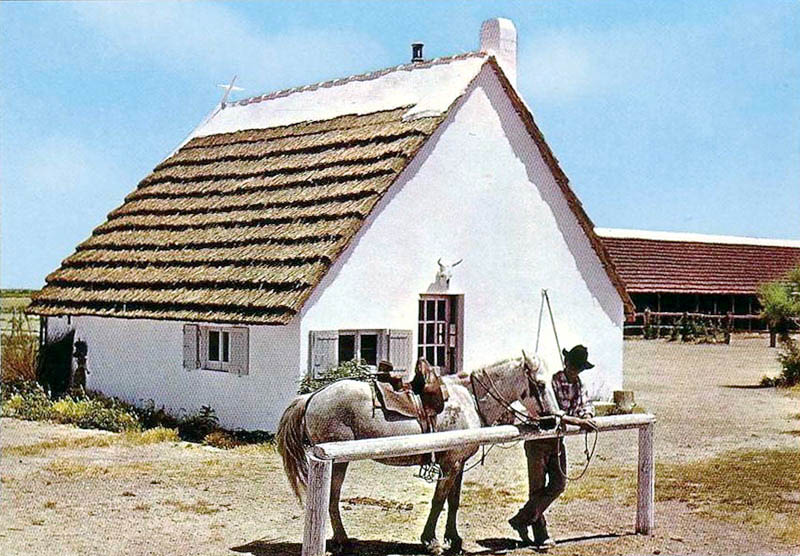

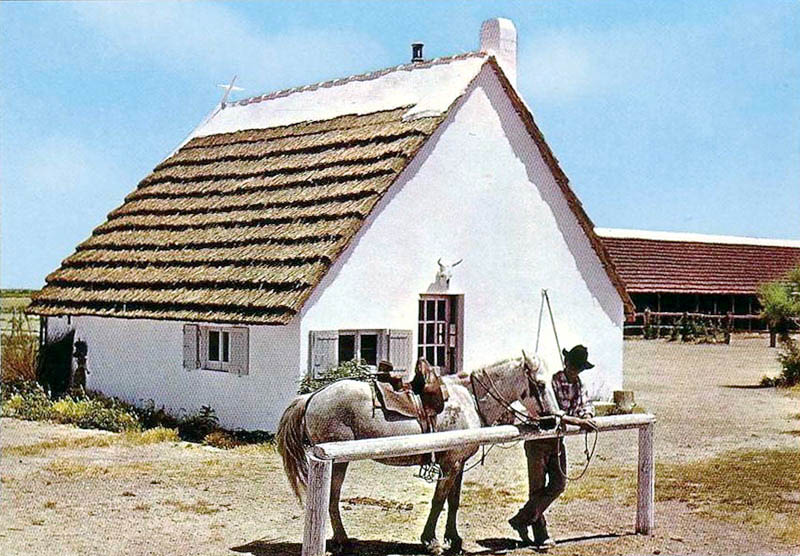

Document No 11

S'il est un bâtiment du mas de Cacharel qui est peu représenté sur les cartes postales, c'est bien les écuries. On aperçoit une portion de celles-ci dans cette carte postale en couleur des années 1970. Sous un vaste bâtière de sagne, à la pente bien moins marquée que celle des cabanes, on distingue l'alignement des stalles réservées aux montures. Comme ce bâtiment est bien plus grand que celui de la photo aérienne (document No 1), on doit en déduire qu'il a été reconstruit en plus grand pour accueillir davantage de chevaux.

La grande cabane est prise sous un angle qui permet d'en voir le gouttereau de gauche avec son unique fenêtre.

Un des moniteurs du centre équestre pose pour la photo avec sa monture toute harnachée (selle gardiane, étriers en forme de cage). Son trident est posé contre la façade du bâtiment.

|

|

Carte postale en couleur des années 1970.

Légende au verso : La Camargue pittoresque - Cabane et Gardian.

Editions : S.E.P.T. |

Document No 12

Sur cette carte postale en couleur des années 1970, on distingue mieux le bâtiment des écuries avec sa batterie de stalles donnant sur une esplanade où s'ébattent quelques chevaux, dont un manifestement n'a pas la robe blanche de rigueur. On compte jusqu'à 14 rangées successives de gerbes de sagne, chemise comprise, sur un versant de toiture dont la déclivité est trop faible pour autoriser une telle couverture de chaume. On peut supposer qu'un matériau de couverture moderne se dissimule en dessous.

|

|

|

Carte postale en couleur des années 1970.

Légende au verso : LA CAMARGUE et ses Chevaux Sauvages.

Éditeur : S.E.P.T. |

Document No 13

Sur cette carte postale de la petite cabane, on retrouve l'édicule intermédiaire tout en roseaux qui est visible sur la vue aérienne et la carte multivue reproduites plus haut. Ce bâtiment a vraisemblablement remplacé le petit appentis visible sur les autres cartes des éditions Mireille (documents Nos 5, 6 et 7).

Derrière les deux gardians, leurs montures et leur harnachement (selle gardiane à gauche, étriers et corde ou seden à droite), on découvre le versant de gauche de la toiture avec son faîtage de tuiles canal sous l'enduit de plâtre, ses étages successifs de gerbes de roseaux, sa croix terminant le chevron axial de croupe, etc.

Si l'enduit de plâtre a été appliqué tout au long du rampant visible, là où vient mourir la couverture de roseau, c'est ans doute pour éviter les infiltrations d'eau de pluie.

|

|

|

Carte postale des années 1950-1960.

Légende au verso : FOLKLORE DE FRANCE - LA CAMARGUE.

Éditeur : Gaby. |

Document No 14

Toujours sous le même angle, la petite cabane, mais cette fois en charmante et souriante compagnie féminine.

Cette carte postale est la version mal colorisée d'une carte noir et blanc des années 1950 (décalage en hauteur du fond bleu).

Elle n'apporte pas grand chose par rapport à la précédente, sinon la constatation qu'un panneau mobile en bois sert à occulter la partie supérieure vitrée de la porte d'entrée.

|

|

|

Carte postale colorisée des années 1950-1960 (a voyagé en 1958).

Légende au verso : Les belles images de Camargue. MIREILLE à la cabane de Cacharel.

Éditeur : « Editions Photo d'Art de Provence »

Carpentras GAG (Vaucluse) |

Document No 15

Cette carte postale est plus récente que les précédentes. Elle date vraisemblablement des années 1970 à en juger par ses couleurs et le nom de son éditeur (IRIS).

L'œil attentif ne peut manquer de découvrir quelques modifications dans l'aspect extérieur de la grande cabane. Tout d'abord, elle a été prolongée en pignon (la seule possibilité d'extension) ainsi que l'attestent d'une part la plus grande longueur du faîtage et d'autre part le hiatus visible dans la couverture de chaume, là où se trouve l'ancien rampant. Le nouveau pignon est percé de deux fenêtres (au lieu d'une seule dans l'ancien) tandis que le prolongement du gouttereau en a reçu une lui aussi.

Enfin, le petit bâtiment intermédiaire en sagne a disparu.

|

|

|

Carte postale en couleur des années 1970 (a circulé en 1976).

Légende : EN CAMARGUE AVEC LES GARDIANS. / 13.200/167 - Près des Marais, les Cabanes des Gardians.

Éditeur : Etablissements G. GANDINI. / 36-40, rue Longue-des-Capucins, Marseille. |

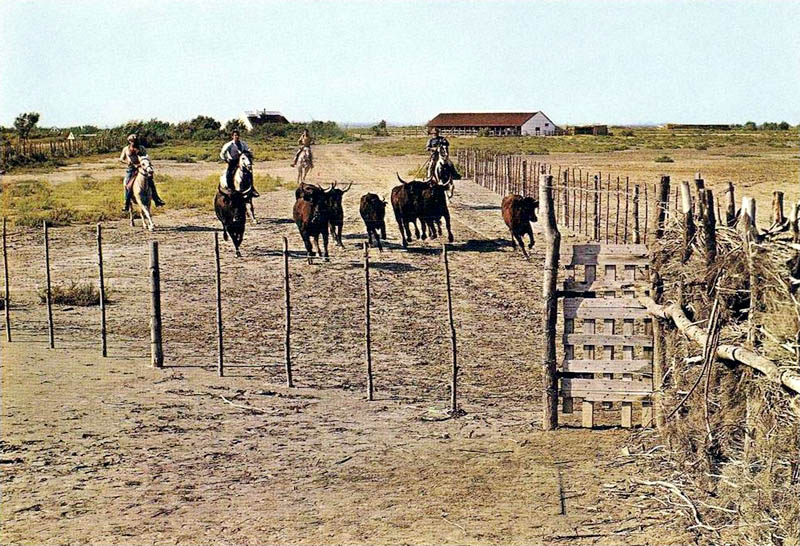

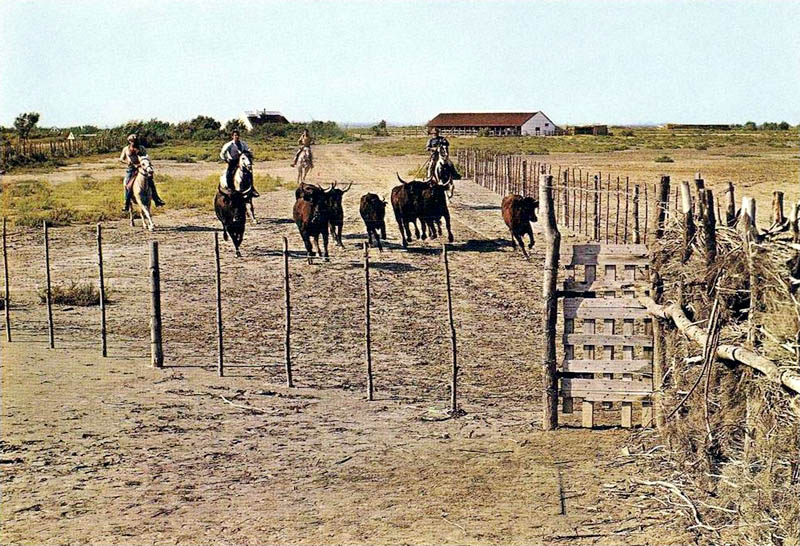

Document No 16

De même époque que la précédente, cette dernière carte nous procure, en toile de fond au rassemblement de la petite troupe taurine, une vue d'ensemble du mas de Cacharel, dont les bâtiments (petite cabane et grande

cabane augmentée à gauche, écurie à droite) se profilent contre le ciel bleu.

On peut se demander si les taureaux n'auraient pas été rapportés depuis une autre photo afin de réaliser une composition susceptible de frapper l'esprit : les bêtes ne soulèvent dans leur course aucune poussière alors que la terre du chemin est sèche, leur taille paraît bien petite par rapport aux clôtures et aux cavaliers, mais surtout la netteté des contours des animaux suggère un découpage aux ciseaux suivi d'un collage sur une autre photo où ne figurent que les cavaliers.

|

|

|

Carte postale en couleur des années 1970. |

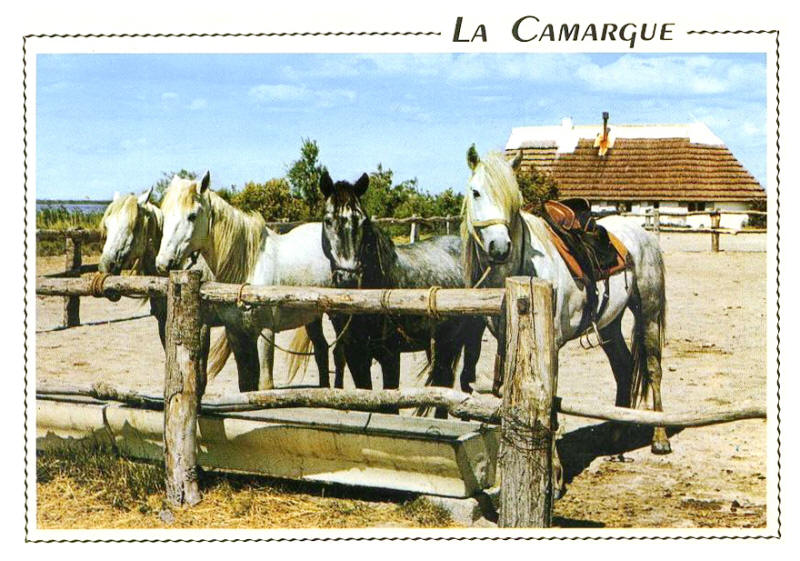

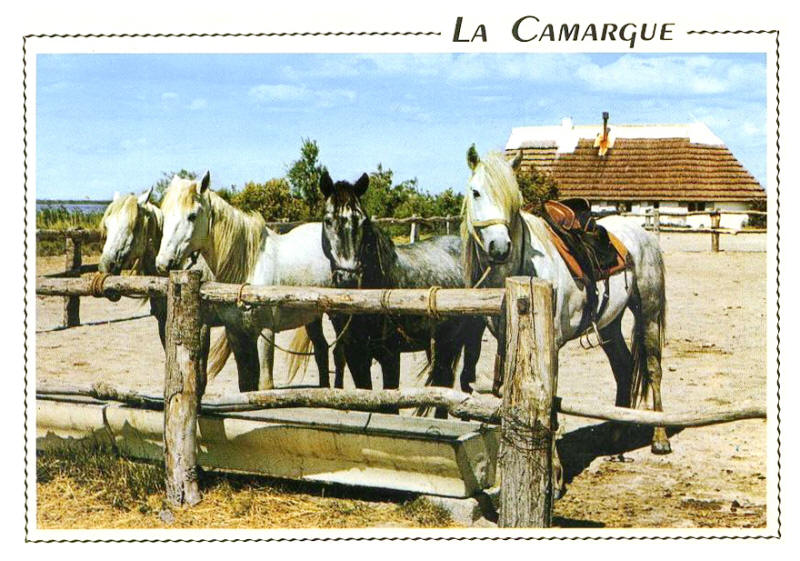

Document No 17

Si les chevaux prétendument « sauvages » occupent le devant de la scène, ils ne sont pas toutefois l'élément qui retient le regard du spécialiste, à savoir, à l'arrière-plan, la grande cabane de Cacharel vue de profil après son agrandissement en pignon : la couverture de sagne est plus claire sur la nouvelle travée et la souche de cheminée blanche est en retrait du nouveau pignon.

|

|

|

Carte postale en couleur des années 1970 -1980 (?).

Légende au verso : en haut à gauche, LA CAMARGUE PITTORESQUE / et ses chevaux sauvages ; en bas à gauche : 69/300.

Éditeur : Editions S.E.P.T. - 35, Boulevard Gorbella - NICE / Reproduction interdite - Imprimé en Italie (indications portées dans l'axe médian vertical). |

Il existe de nombreuses autres vues des cabanes de Cacharel mais elles n'apportent guère plus de renseignements par rapport à celles que nous avons retenues. Aussi arrêterons-nous là un défilé d'images qui

deviendrait vite répétitif.

Cabane à l'extérieur, maison à l'intérieur

Que dire, pour conclure, de la place des cabanes de Cacharel dans l'évolution de la cabane camarguaise ?

La plus petite, qui semble être la réplique de la petite cabane du mas de l'Amarée (cf. la partie II de notre étude), reste dans les normes de la cabane classique.

La plus grande, en revanche, qui a la taille et les aménagements d'une véritable maison tout en conservant l'apparence d'une cabane, relève d'un nouveau stade dans l'évolution du type. Elle est à mettre dans la même

catégorie que la grande cabane du « deuxième mas du Simbèu » (cf. la partie IV de notre étude).

|

|

|

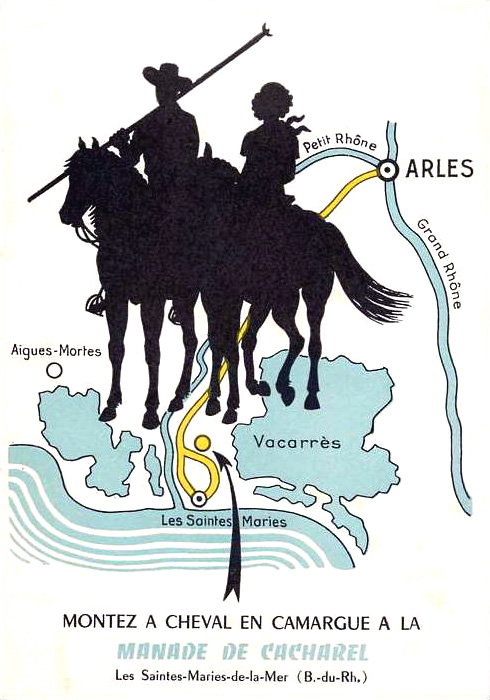

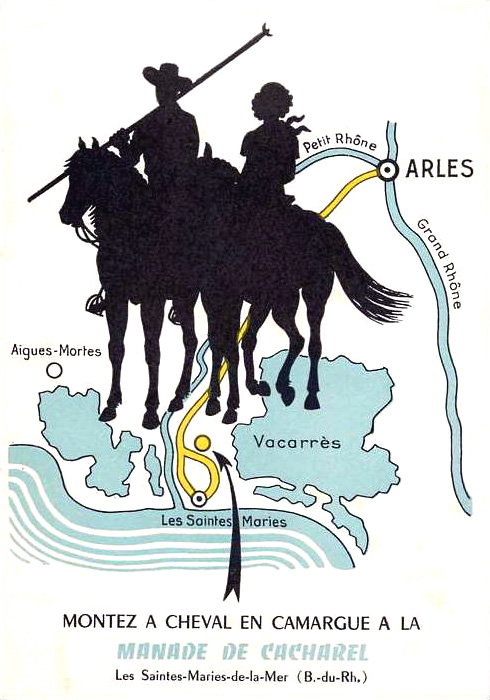

Carte postale publicitaire pour la manade de Cacharel.

Légende au dos :

Montez à cheval à la Manade de Cacharel en Camargue

Les Saintes-Maries-de-la-Mer (B.-du-Rh.)

- Accès facile - 35 kilomètres d'Arles -

Organisation spéciale de Ferrades, Fêtes Camarguaises pour

Groupements, Associations, Congrès.

Votre cheval vous attend au Mas de Cacharel le pays

de "Crin Blanc" et de "Braco" |

À SUIVRE

Pour imprimer, passer en mode paysage

To print, use landscape mode

© CERAV

Le 12 octobre 2008 / October 12th, 2008 - Revu et augmenté le 23 octobre 2008 - 28 octobre 2008 - 18 novembre 2008 - 26 janvier 2009 - 24 mai 2013 - 16 avril 2021 - 22 avril 2021 - 3 août 2021 / Revised on October 23rd, 2008 - October 28th, 2008 - November 18th, 2008 - January 26th, 2009 - May 24th, 2013 - April 16th, 2021 - April 22nd, 2021 - August 3rd, 2021

Référence à citer / To be referenced as :

Christian Lassure

L'évolution de la cabane camarguaise au XXe siècle d'après des cartes postales et photos anciennes (The evolution of the Camarguaise hut in the 20th century as shown in old postcards and photos)

VI - « Les Cabanes de Cacharel » aux Saintes-Maries-de-la-Mer

http://www.pierreseche.com/cabanes_de_cacharel.htm

12 octobre 2008

Introduction : Le gardian et ses métamorphoses

I - Cabanes entièrement en roseau des années 1900

II - Le mas de l'Amarée et ses deux cabanes aux Saintes-Maries-de-la-Mer

III - Les cabanes du premier mas du Simbèu aux Saintes-Maries-de-la-Mer

IV - Les cabanes du « deuxième mas du Simbèu » aux Saintes-Maries-de-la-Mer

V - Cabanes et maisons de pêcheurs en Camargue

VI - Les « Cabanes de Cacharel » aux Saintes-Maries-de-la-Mer

VII - Cabanes classiques

VIII - Intérieurs de cabanes

IX - Van Gogh et les chaumières saintines

X - Cabanes du front de mer aux Saintes-Maries-de-la-Mer

XI - Cabanes hôtelières et maisons à la gardiane

XII - Vocabulaire architectural de la chaumière camarguaise

XIII - Les auvents dans la cabane de gardian

XIV - Les extensions de la cabane de gardian

XV - Cabanes représentées sur le plan de la Camargue de 1584

page d'accueil

sommaire architecture vernaculaire

|

|