L'ÉVOLUTION DE LA CABANE CAMARGUAISE AU XXe SIÈCLE

|

|

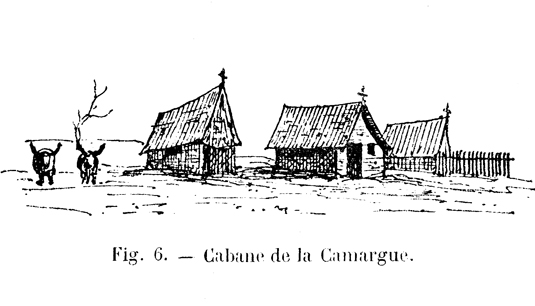

« La Camargue, cette langue de terre comprise dans le delta du Rhône, est une contrée bizarre qui contraste singulièrement par son aspect, ses mœurs, ses habitants, les animaux qu'on y élève, les gibiers qui s'y réfugient, avec le reste de la Provence. L'habitation y a son cachet propre, comme tout le reste.

Nous avons dit, en parlant de l'habitation de plaine, que le type étudié par nous était celui qu'on trouvait le plus généralement sur les bords du Rhône. Toutefois, lorsqu'en descendant ce fleuve, on quitte Arles pour aller vers son embouchure et qu'on s'approche de la Tour-Saint-Louis, on trouve, même sur la rive gauche du fleuve, ces habitations originales, les vraies cabanes de la Camargue. Du reste, dans ces parages, le terrain est absolument identique à celui de la Camargue dont on n'est séparé que par le bras du Rhône. C'est la même végétation, le même sol uniformément plat et sablonneux, coupé par les mêmes étangs ; c'est le même genre d'exploitation ; ce sont les mêmes troupeaux de bœufs (manades) et de chevaux sauvages.

D'ailleurs, la Camargue est comprise dans le département des Bouches-du-Rhône ; elle ne sort donc pas des limites que nous nous sommes tracées dans cette étude.

Là les maisons sont clairsemées ; on les voit de très loin, en l'absence de tout accident de terrain, blanches et se détachant sur cette immense plaine morne et désolée d'un gris uniforme, terne et triste. Le mistral y est d'une violence inouïe. Ne rencontrant dans cette plaine immense aucun obstacle, il paraît s'exaspérer à force de souffler. Il est si impétueux qu'il enlève parfois aux wagons leur toiture et que nous avons vu, sur la nouvelle ligne d'Arles à Saint-Louis, un train dont on n'avait pas suffisamment serré les freins, faire 40 km sans locomotive, uniquement poussé par le vent.

C'est assez dire combien les maisons doivent être résistantes. Aussi sont-elles basses – ordinairement un rez-de-chaussée sans étage – et construites généralement de telle sorte que leur longueur soit dans le sens du vent, afin de lui donner moins de prise. Elles n'ont qu'une seule façade maçonnée, celle du midi, où se trouvent la porte et la fenêtre, et intérieurement la cheminée, fort large et fort grande. Des trois autres côtés, les murs en pierre n'ont guère plus de 1 m, 50 d'élévation ; à partir de cette hauteur commence un toit très en pente, composé d'un treillis de joncs d'une épaisseur de 0 m,20 à 0 m,30. Ce toit est à double pente, levant et couchant ; il est supporté par de petites bigues faisant l'office de poutrelles, appuyées deux à deux en forme d'A et reliées entre elles autant que soutenues au sommet par une longue poutre formant le haut de la cabane. Cette poutre repose du côté du midi sur la muraille ; du côté du nord, elle est soutenue par une autre poutre verticale fichée en terre, car de ce côté il n'y a point de façade : la cabane est, au contraire, arrondie pour que le vent glisse mieux sur elle sans rencontrer de résistance. Le sol n'est pas recouvert, c'est la terre nature.

Ces chaumières (qu'on nous permette cette expression fausse, le terme de jonquière étant inusité) ont l'avantage de n'être pas trop froides. D'ailleurs, une couverture de tuile serait moins résistante, surtout de ces tuiles en dos d'âne qu'on ne peut que très imparfaitement fixer. De plus, la pierre dans ces parages est chose rare ; il faut parfois faire plusieurs kiliomètres avant de pouvoir ramasser un caillou, tandis que le jonc ne pousse que trop au milieu de ces marécages ; ce mode de construction demande donc moins de peine et moins d'argent. Il n'a qu'un défaut, c'est de n'être pas de très longue durée ; on en est quitte pour refaire tous les huit ou dix ans la toiture.

Ces cabanes sont habitées, en général – je ne parle pas des chasseurs, en quête de canards, qui les occupent accidentellement et temporairement – par des vanniers, des pêcheurs, les ouvriers des salins du midi, les gardiens de bœufs. Elles sont trop souvent visitées par la fièvre paludéenne, surtout quand c'est un étranger qui les habite ; mais le procès est à faire moins à la cabane qu'à la région où elle se trouve et aux marais qui l'entourent : la cabane en soi est parfaitement hygiénique et ne saurait pas plus être rendue responsable des fièvres qui la visitent que des moustiques qui, durant six mois de l'année, en rendent le séjour si pénible. »

(1) Pierre Lanéry d'Arc, Les maisons-types de la Provence, chap. 35 de Enquête sur les conditions de l'habitation en France. Les maisons-types, t. 1, Ministère de l'instruction publique, Ernest Leroux, Paris, 1894, pp. 207-248.

|

La cabane visible sur cette carte antérieure à 1910 correspond tout à fait au type architectural érigé en norme par Lanéry d'Arc : derrière l'auvent, se dresse un pignon maçonné et crépi, avec une entrée percée à gauche de l'axe médian vertical et une souche de cheminée à droite de celui-ci, indiquant la présence d'une cheminée plaquée contre la paroi intérieure du pignon. Quoique cette bâtisse n'existe plus aujourd'hui, ayant été démolie vers 1943, il en subsiste un relevé détaillé, fait par l'architecte Roger Pepiot sous le Régime de Vichy et publié en 1980 dans le volume Provence du Corpus de l'architecture rurale française (monographie PR 02, pp. 166-169). Selon ce relevé, non seulement le pignon est en maçonnerie de moellons calcaires mais aussi la partie avant des gouttereaux, le restant des murs étant constitué par des poteaux verticaux et un treillis de roseaux.

Si la cabane à pignon-façade maçonné est donnée par Lanéry d'Arc comme étant la cabane camarguaise par excellence, c'est vraisemblablement qu'elle en était la forme la plus répandue dans la dernière décennie du XIXe siècle. Pourtant, ce n'est pas cette forme là qui est la plus représentée dans les cartes postales une décennie plus tard, c'est une cabane tout en roseau, pignon compris. Ce n'est que dans les cartes postales ultérieures, de l'entre-deux-guerres, que la cabane à façade maçonnée deviendra la norme.

Nous nous proposons donc d'examiner les cabanes entièrement végétales visibles sur des cartes postales et des photos de la première décennie du XXe siècle et de montrer qu'elle est leur place dans l'évolution de la cabane camarguaise.

2 - Les cabanes entièrement végétales

2.1 La cabane de gardian

Document No 1

|

|

|

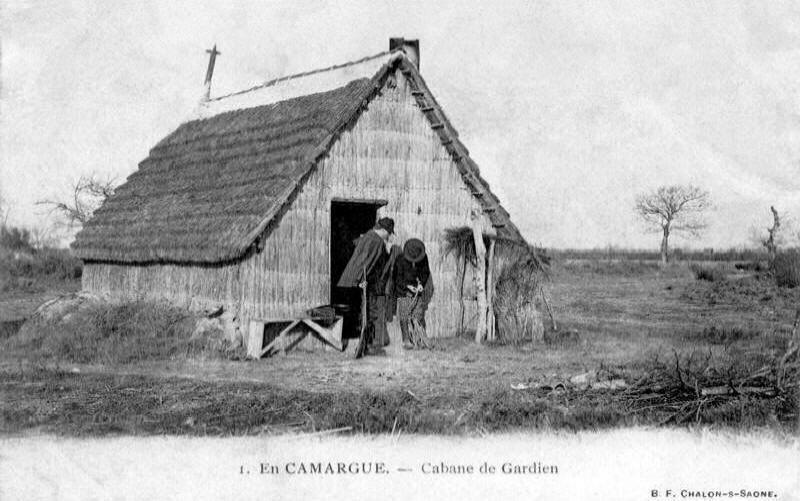

Carte postale antérieure à 1904 (dos simple, avec la mention « Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse ») et ayant voyagé en 1903. Légende : I. En CAMARGUE. – Cabane de Gardien. |

Cette carte postale ancienne donne le spectacle d'une cabane entièrement végétale, à l'exception de la souche de cheminée, qui semble être en tôle, et du faîtage, qui est protégé par une rangée de tuiles creuses.

L'édifice est de plan et de forme classiques :

- un pignon droit, servant de façade, avec une entrée légèrement décalée sur la gauche pour donner suffisamment de place à la cheminée plaquée contre la paroi intérieure ;

- des murs latéraux bas, dont celui qui est visible est recouvert à la base par une accumulation de sable ;

- une bâtière pentue, recouverte d'une dizaine de rangées de manouns (4), ou javelles de sagne ou roseau des marais, avec une bande blanche d'enduit à la chaux courant de part et d'autre du faîtage pour assurer l'étanchéité de cet endroit sensible ;

- à l'arrière, une abside surmontée d'une croupe, que l'on devine (plus que l'on ne voit) à l'arbalétrier-chevron de croupe qui, dépassant la crête du toit, est barré d'un bâton pour former une croix.

Sous la pointe du pignon, on aperçoit le bout de la panne faîtière tandis que sous le rampant du versant de gauche, saille le bout de la poutre sablière coiffant les piquets verticaux du mur latéral.

Un banc rudimentaire, assemblé de quelques planches, se dresse à gauche de l'entrée. À droite de celle-ci et à l'angle du pignon, quelques bouts de bois plantés en terre ainsi que des roseaux forment une sorte de petit réduit (niche ?).

La légende parle de « Cabane de Gardien » (et non de « Gardian », terme provençal aujourd'hui de rigueur) (5) alors que l'on ne distingue que deux chasseurs, dont l'un tient à la main le canon de son fusil posé par terre. Aucune blanche cavale à l'horizon...

(4) Il s'agit de faisceaux de roseaux, de 10 cm de diamètre environ, liés à l'aide d'un fil végétal ou métallique sur les lattes de la toiture. Les manouns (en français « manons ») se recouvrent aux deux tiers d'une rangée à l'autre.

(5) Le terme provençal « gardian » désigne le gardien des bœufs d'un propriétaire de manade ou troupeau élevé en semi-liberté. À la Belle Époque, notre gardien est souvent en sabots, pauvrement vêtu, sans cheval, et garde les bêtes « à bâton planté » quand elles pâturent. On le désigne aussi sous le nom de gardo-besti, littéralement « garde-bêtes ». Il travaille sous les ordres d'un régisseur (le baile-gardian), sinon du maître lui-même (le pelot ou mèstre).

|

|

|

|

|

L'apex du pignon : on distingue bien les tuiles canal posées sur le faîtage et le conduit de cheminée protégé par de la tôle. |

La partie saillante de l'arbalétrier-chevron de croupe : le bout, taillé en pointe, est barré d'un morceau de bois aux extrémités également taillées en pointe. |

Document No 2

|

|

|

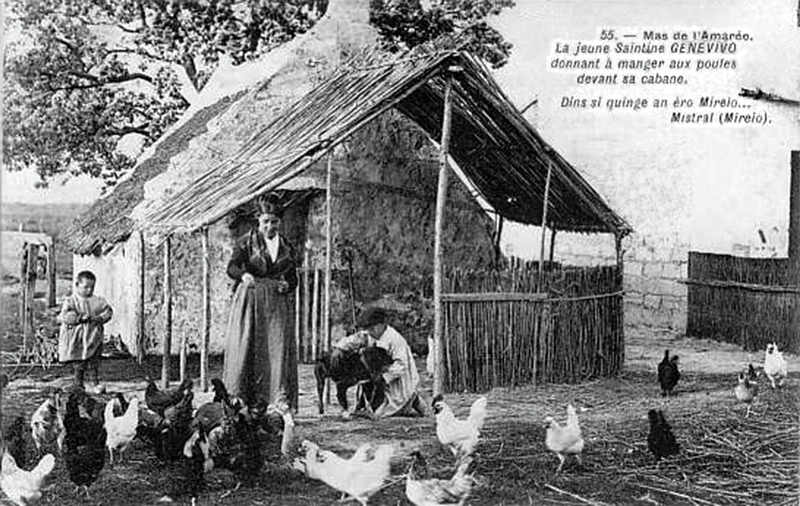

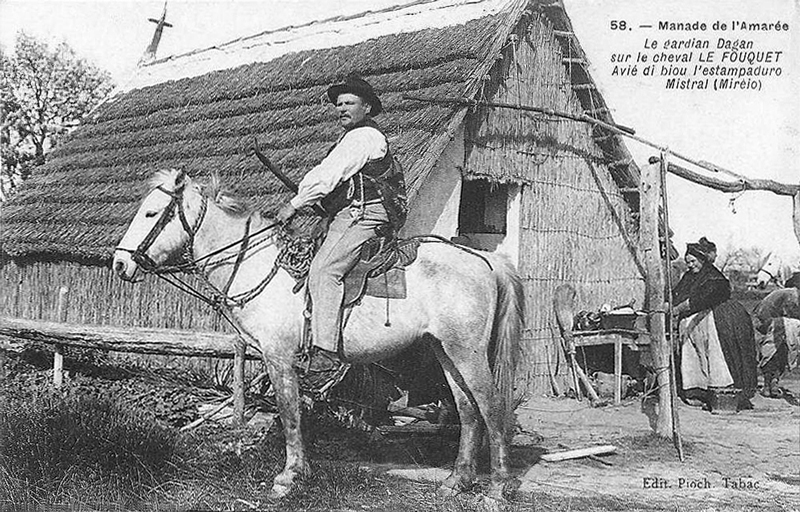

Carte postale du début du XXe siècle

(6) Cette citation du poème Mireille de Mistral, fait allusion au personnage d'Ourrias, bouvier de Camargue, à moitié sauvage et fort comme un bœuf (« Il avait du bœuf la stature »). |

Sur cette carte postale ayant voyagé en 1909, le décor est celui d'une cabane de gardian aux murs et à la toiture entièrement en sagne, à l'exception de la partie du pignon-façade qui est à gauche de l'entrée : un revêtement blancheâtre lui a été appliqué, sans doute pour la protéger. Le même enduit se retrouve dans la bande blanche, ou chemise (camiso), recouvrant, en guise de protection, le haut de la dernière rangée de roseaux (7) placée sous le faîtage.

La cabane ressemble étrangement à la précédente mais il est difficile de dire s'il s'agit de la même, photographiée quelques années plus tard (on note huit rangées de javelles de sagne sous la chemise dans la présente cabane alors que la précédente en compte neuf). La légende est claire en tout cas : il s'agit d'une cabane relevant du mas de l'Amarée, à l'époque loué par le marquis Folco de Baroncelli pour sa manade.

L'armature d'un auvent rudimentaire (làupi) en forme d'appentis se dessine sur le devant du pignon : il consiste en un portique sur lequel est posé le bout d'un chevron.dont l'autre bout repose sur une perche horizontale attachée par des ficelles à l'extrémité des lattes de la toiture ! Il suffit de rajouter deux chevrons latéraux et de jeter par dessus une bâche pour être protégé du soleil.

Sur une table adossée au pignon, la compagne du gardian fait la vaisselle ou la cuisine. Le profil d'une jeune personne en chignon se dessine derrière elle ainsi que la tête d'un deuxième cheval un peu plus loin. À gauche de la table, on aperçoit un balai et une masse appuyés contre la paroi du pignon.

Le gouttereau de la cabane est protégé par une barrière formée d'un tronc lisse cloué sur des montants en bois fichés dans le sol. La même protection existe de l'autre côté : si elle n'est pas visible ici, elle l'est sur une autre carte postale (cf. infra). Peut-être s'agit-il aussi de barrières où attacher la monture.

Le gardian, solidement campé sur son cheval, tient à la main son ficheiroun, longue gaule de frêne ou de châtaignier terminée par un trident en fer et servant de pique.

Selon Georges Martin, la très grosse dame vaquant à ses occupations de l'autre côté du pignon, est une certaine Marie, épouse de Jean Rat, gardian à l'Amarée.

(7) Dans cette ultime rangée, la plus large car exempte de recouvrement, l'extrémité du roseau est dirigée vers le bas, contrairement à ce qui se fait pour les rangées en dessous.

Document No 3

|

|

|

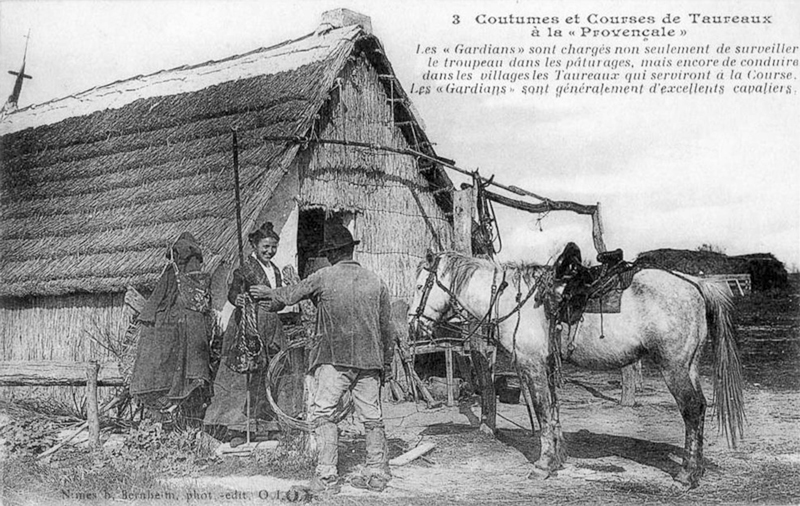

Carte postale du début du XXe siècle. Dos divisé. |

Cette vue de la cabane tout en sagne de la manade de l'Amarée montre un détail qui était coupé par le cadrage de la vue précédente : la souche de cheminée en dur qui se profile en haut du versant éloigné de la toiture, au niveau de la paroi intérieure du pignon-façade.

La jeune et souriante personne en costume d'Arlésienne remet au gardian son trident et sa musette. Derrière elle, sur un piquet, est accroché un manteau ou une cape. Le gardian porte des bas de toile (pour se protéger de .la rosée du matin dans les hautes herbes).

Un œil observateur a vite fait de repérer que notre jeune femme n'est autre que celle qui pose également dans la carte à la « Jeune Saintine GENEVIVO » reproduite plus haut : même visage juvénile et souriant, même châle. Georges Martin évoque une certaine Geneviève, fille du gardian Fouque du marquis de Baroncelli et dite « Fouquetoune », en conversation avec le gardian Batistou.

Documents Nos 4 et 5

|

|

|

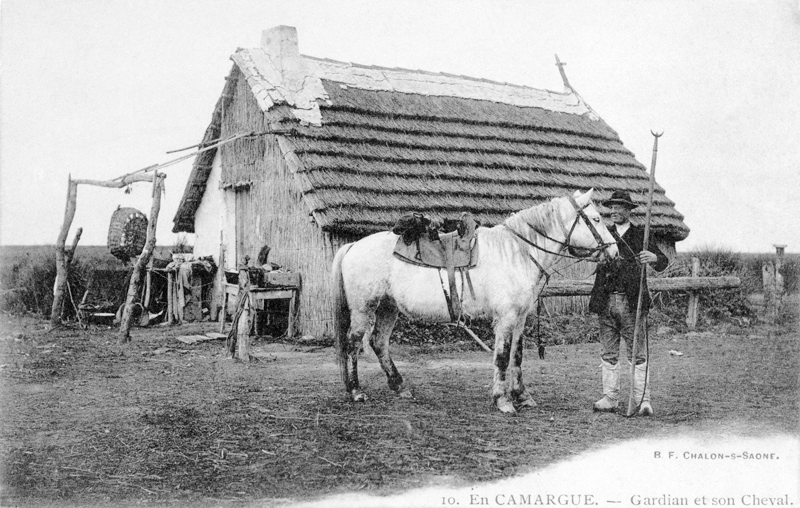

Carte postale antérieure à 1904 (dos non divisé avec l'indication « Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse »). Existe aussi en colorisé. |

Cette quatrième vue de la cabane de sagne du mas de l'Amarée nous fait découvrir non seulement l'autre côté de l'édifice mais aussi la totalité de celui-ci. On distingue bien l'arrondi de la croupe au-dessus de l'abside. Un panier est suspendu au portique de l'auvent, dont on découvre ainsi une nouvelle fonction. On remarquera que le cheval n'est pas le seul à avoir des sabots ! En fait, les étriers camarguais, en forme de cloche, sont faits pour la monte avec des sabots. Le personnage semble être le « capitaine des gardians Raynaud » qui fait l'objet d'une autre carte postale du même éditeur.

Contrairement aux cartes précédentes, il n'y a pas d'arbre à l'arrière de la cabane (nettoyage de l'arrière-plan par le photographe ?).

|

|

|

Carte postale antérieure à 1904 (dos divisé avec la mention « Tous les pays étrangers n'acceptent pas la correspondance au recto (Se renseigenr à la poste) ».) |

Document No 6

|

|

|

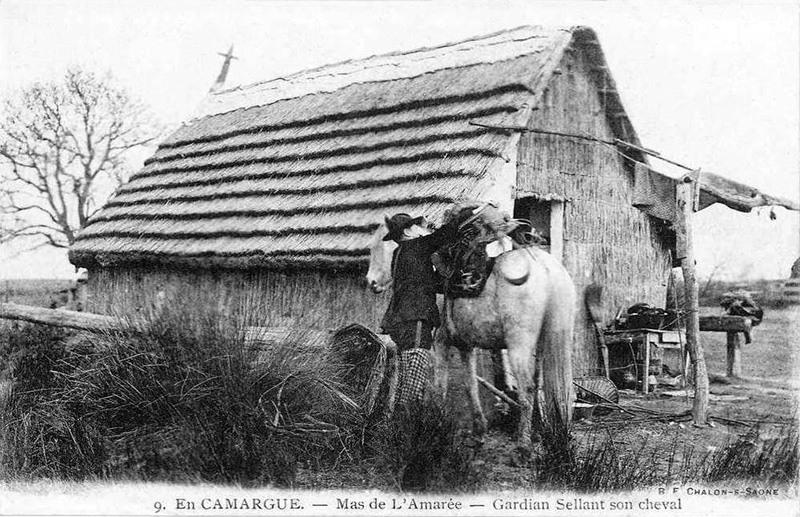

Carte postale anérieure à 1904. Dos non divisé avec l'indication « Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse». |

Cette nouvelle vue de la cabane entièrement végétale du mas de l'Amarée, nous laisse entrevoir la partie antérieure de la barrière (jusque là cachée) qui protégeait le gouttereau éloigné.

La toile jetée sur les deux chevrons joignant le portique de l'auvent à la perche placée horizontalement contre le pignon-façade, est vraisemblablement celle qui protège habituellement l'embrasure extérieure de l'entrée contre le soleil.

La tenue du gardian – veste sombre, jambières (ou gamaches) en étoffe de laine à carreaux, chapeau valergue (8) – n'est pas sans évoquer celle que devait mettre en avant le marquis de Baroncelli, locataire du mas de l'Amarée à l'époque, pour donner un peu plus de lustre à ce qui n'était qu'une tenue de travail d'ouvrier agricole. D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce soit le marquis lui-même qui pose pour le photographe.

(8) En provençal valergo, chapeau en feutre, à larges bords, fabriqué à Lunel dans l'Hérault et popularisé par Frédéric Mistral. Il était porté pour se prémunir d'une insolation.

Document No 7a et 7b

|

|

|

« Un gardian, son cheval Camargue et sa cabane ». Photo de Gaston Bouzanquet (1866-1937), contemporaine de celle de la carte précédente (No 6) (époque : première décennie du XXe siècle). © Musée de la Camargue, parc naturel régional de Camargue. |

On retrouve sur cette

photo le même personnage, la même monture et la même cabane que dans la carte No

6, sauf que le cliché a été inversé au tirage si bien que la porte d'entrée

s'ouvre dans la moitié droite du pignon et non plus dans la moitié gauche.

Le gardian est vêtu d'une sorte de cape alors que l'époque de l'année ne saurait

être l'hiver si l'on en juge d'après les frondaisons de l'arbre à l'arrière de

la cabane. Il tient d'une main sa musette et la longe du cheval, et de l'autre

sa pique. Seul le cheval Camargue a l'air naturel...

|

|

|

La même photo, mais inversée. |

Document No 8

|

|

|

Carte postale noir et blanc des années 1910. Dos divisé. Un autre exemplaire de cette carte porte le tampon de la poste des Saintes-Maries-de-la-Mer avec la date 12 - 9 - 11. |

On a, ici encore, affaire à la même cabane du mas de l'Amarée, reconnaissable à ses huit rangées de javelles de sagne mais surtout au tracé de la bande blanche sommitale, laquelle est d'ailleurs en voie de délitement. Tout le personnel de la manade, en tenue estivale, pose pour le photographe avant de partir à la muselade (9). Comme Folco de Baroncelli a loué le mas en 1899, on peut penser que l'homme du couple à l'extrême gauche n'est autre que lui, la dame à son côté étant son épouse.

(9) Insertion d’une muselière, petite pièce de bois plate et allongée, dans le cartilage nasal du veau d’un an, pour l’empêcher de téter et le sevrer.

Document No 10

|

|

|

|

Cette vue rapprochée du pignon de la cabane entièrement végétale du mas de l'Amarée, révèle un état vraisemblablement antérieur à celui visible sur les photos précédentes. L'auvent est en effet de structure différente : il comporte un portique érigé tout contre le pignon, et à peine plus élevé que le portique plus avant. Quelques chevrons sont jetés de l'un à l'autre. Les sablières sont liées aux poteaux par de la ficelle ou bien prises dans un enfourchement.

Autre détail à noter : une toile accrochée en haut de l'entrée, protège celle-ci du soleil et des moustiques. C'est sans doute cette même toile que l'on voit, pendant aux chevrons du portique dans la carte au « Gardian Sellant son Cheval ».

Document No 11

|

|

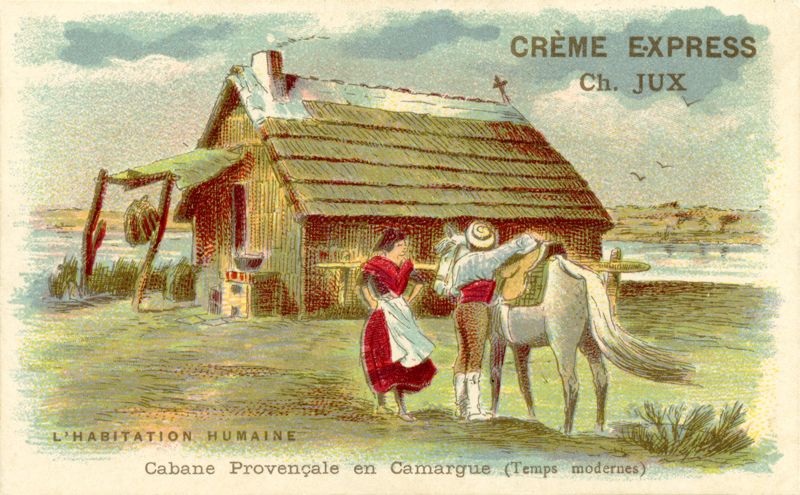

Il n'est pas difficile de savoir d'où l'auteur de ce chromo du début du XXe siècle a puisé son inspiration.

Pour la cabane, il s'est appuyé sur celle de la carte postale ancienne « En CAMARGUE. - Gardian et son Cheval » mais non sans réduire le nombre de rangées de javelles de sagne sur le versant de toiture.

Pour le cheval, il a pris celui de la carte postale ancienne « En CAMARGUE. - Mas de l'Amarée – Gardian Sellant Son Cheval », se contentant de faire flotter la queue de l'animal vers la droite. Au passage, du rideau de porte qui pendouille sur l'auvent, il a fait une bâche.

Pour le gardian, il s'est inspiré de la posture du gardian de cette même carte, mais en remplaçant la veste et les jambières par des vêtements plus conformes à la tenue de travail d'un gardian (bas de toile, taillole (9) autour de la taille, chemise).

Pour la compagne du gardian, il est allé chercher la jeune femme de la carte « Coutumes et Courses de Taureaux à la Provençale », mais en en raccourcissant la jupe, en lui mettant un tablier et en faisant voleter le tout dans le même sens que la queue du cheval. Si bien qu'on a l'impression que le vent souffle dans le sens pignon - abside, ce qui est contraire à la réalité camarguaise puisque l'abside est toujours face au mistral. Mais qui s'en soucie ?

(9) En provençal taiolo, ceinture de drap que l'on enroulait autour de la taille.

Document No 12

|

|

|

Carte postale du début du XXe siècle. Dos divisé. |

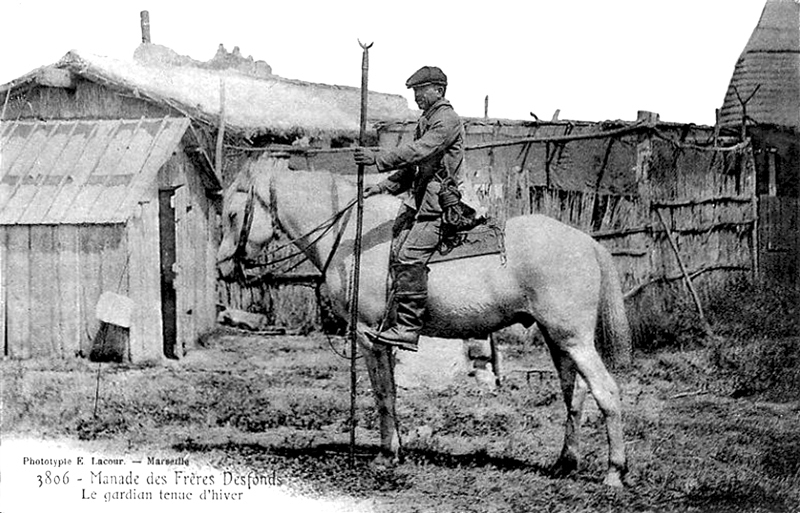

Dans cette vue de la manade des frères Desfonds à Port-Saint-Louis-du-Rhône, l'arrière-plan est occupé par un ensemble hétéroclite de bâtisses utilitaires. De gauche à droite : l'avant d'une cabanette en planches, le pignon d'une cabane en sagne dont les deux pans de toiture n'ont guère plus de 15° de déclivité, la souche de cheminée et le faîtage d'une toiture en sagne, un petit enclos carré délimité par quatre piquets et des cloisons de sagne, et enfin la croupe arrondie d'une haute toiture en sagne qui domine toutes les autres (en passant, notons que le ciel a été découpé assez maladroitement par l'imprimeur).

On remarque que la tenue du gardian (en particulier sa casquette) est bien loin des canons vestimentaires cowboyesques qu'allait préconiser ultérieurement le marquis de Baroncelli. Notre bouvier de Camargue a, malgré la pose, l'allure sobre d'un ouvrier agricole monté en ce début du XXe siècle.

Document No 13

|

|

|

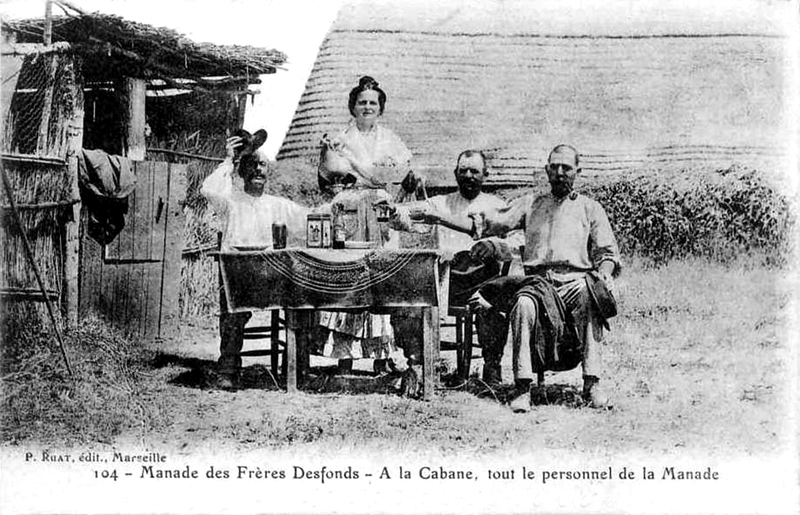

Carte postale antérieure à 1904 (dos divisé, avec la mention « Tous les Pays étrangers n'acceptent pas la Correspondance au recto. – Se renseigner à la Poste »). Un autre exemplaire de cette carte porte le tampon d'Arles-sur-Rhône du 23 - 2- 08 (1908). |

L'intérêt de cette vue est moins les personnes qui posent autour d'une table à la demande du photographe que la haute et longue toiture de chaume de roseau qui se profile à l'arrière. S'agit-il de la « Cabane » dont parle la légende de la carte postale ? En tout cas, ses dimensions l'apparentent davantage à une bergerie (jasso en provençal ou jasse en français local) qu'à une habitation de gardian du début du XXe siècle. On note en effet une vingtaine de rangées de javelles de sagne sous la chemise sommitale, alors que les cabanes précédentes en comptent moitié moins.

Document No 14

|

|

|

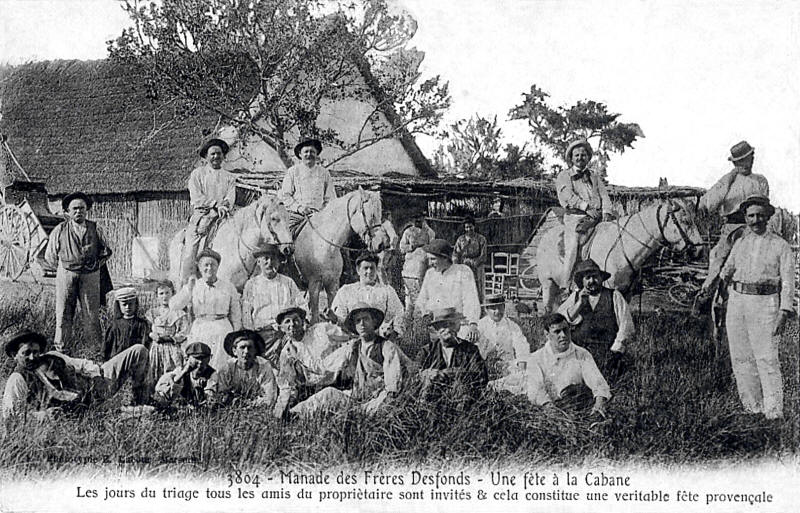

Carte postale antérieure à 1904 (dos divisé portant la mention « Tous les pays étrangers n'acceptent pas la correspondance au recto (Se renseigner à la poste) »). Un autre exemplaire porte le cachet d'arrivée de Tarare (Rhône) du 1-6-12 (1912). |

Toujours à la manade Desfonds, une photo de groupe prise à l'occasion d'un triage (10) nous laisse entrevoir la partie avant d'un bâtiment aux murs latéraux et à la toiture de sagne. Il n'a manifestement rien à voir avec celui de la carte postale précédente : la pente des versants est moindre, le nombre de rangées de manons (environ une douzaine) est bien inférieur et aucune chemise de plâtre ne recouvre le faîtage. Le triangle du pignon est crépi, le bas est caché à la vue par un appentis végétal de fortune. S'agit-il de la Cabane ? Cette désignation n'est peut-être en définitive que le nom du lieudit.

Les quatre gardians à cheval ne sont plus en tenue de travail.

(10) Tri des bêtes de la manade dans un enclos le matin d'une ferrade ou d'une course.

2.2 - La cabane de vanniers

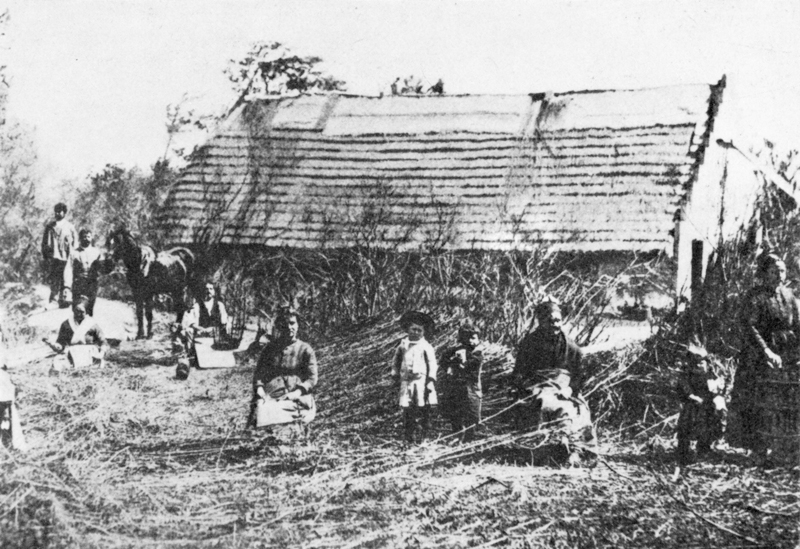

Document No 15

|

|

|

Cabane de vanniers dans les oseraies des bords du Rhône. |

Si l'on ne peut manquer de constater que l'édifice suit le plan classique de la longère terminée à un bout par un pignon droit et à l'autre bout par une abside coiffée d'une croupe, on a toutefois du mal à se faire une idée précise des matériaux employés pour les murs et des détails architecturaux. Une chose est sûre : la haute et longue bâtière est couverte de sagne dont en compte jusqu'à treize rangées de javelles sous le faîtage blanchi au mortier de chaux (dans la cabane du gardian Dagan, immortalisée par la carte postale du début du XXe siècle, il n'y en a que neuf).

L'entrée du bâtiment se découpe dans la partie gauche du pignon-façade, décalage dont la raison est peut-être l'existence d'un poteau de faîte médian ou la présence d'une cheminée adossée contre la paroi intérieure de la partie droite (cependant on ne distingue aucune souche de cheminée qui corrobore la chose).

Les personnes qui ont pris la pose pour le photographe devaient appartenir aux diverses familles qui cohabitaient dans cette cabane.

2.3 - La cabane à deux absides

Document No 16

|

|

|

Cabane en bordure du Rhône aux Salins-de-Giraud. |

Vision rare que cette chaumière camarguaise dont l'entrée a été réservée dans un des gouttereaux, entraînant à son niveau le surhaussement de la rive de la toiture de roseau. On peut s'interroger sur la raison de ce parti contraire à la solution classique de l'entrée en pignon : peut-être faut-il incriminer un pignon trop étroit pour accueillir à la fois une entrée et une cheminée qui lui soit adossée intérieurement. La présence de cette dernière se devine à la souche qui se dresse en haut de l'un des rampants et à l'opposé de la croix prolongeant la croupe.

Les parois latérales et arrière de l'édifice sont en matériaux végétaux. On note six rangées de javelles de sagne en dessous du blanc du mortier de chaux recouvrant le tiers supérieur de la toiture. L'édifice est donc assez bas.

Le cavalier ne ressemble pas à un gardian. Il semblerait qu'il monte à cru.

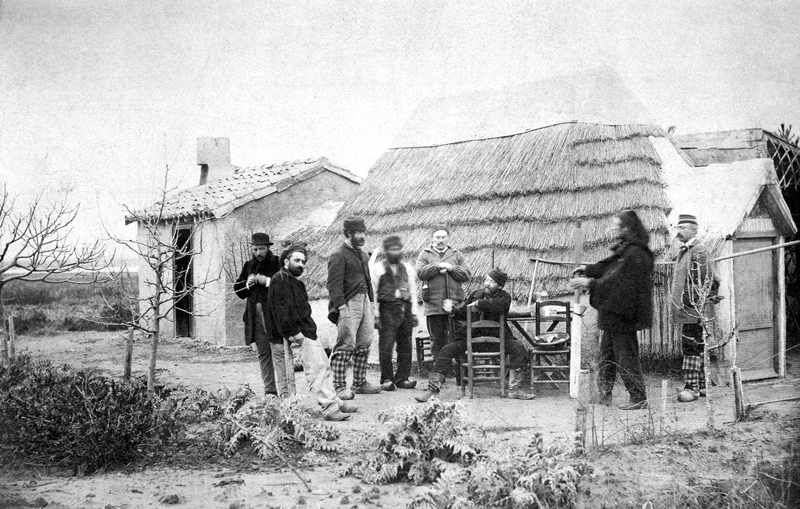

Document No 17

|

|

|

Version en noir et blanc d'un cliché de couleur sépia (22,5 cm x 14,5 cm) d'une cabane camarguaise. Source : collection Jean-Christophe Millet. |

Cette photo, qui daterait des années 1880, est un document rare et précieux sur les plans architectural et social. On y voit une cabane de sagne apparemment à deux absides comme la cabane précédente mais au corps de base en dur et chaulé. L'abside avant a été percée pour ménager un sas au toit bipente couvert de sagne et plâtré. L'abside arrière, elle aussi, a été percée pour l'établissement d'un couloir communiquant avec un maset doté d'une cheminée. L'entrée primitive de la cabane devait être dans son gouttereau non visible. L'étanchéité de son sommet est assurée non pas par une chemise de plâtre mais par un revêtement de feutre bitumineux. La fonction de cet assemblage hétéroclite de bâtiments en enfilade nous échappe, l'inscription au-dessus de la porte rapportée restant indéchiffrable.

On peut se demander en quel honneur ces personnages relevant de différents corps de métier sont réunis à cet endroit. Des bouviers en sabots et jambières, un chasseur appuyé sur le canon de son fusil et fumant une pipe en terre, un pêcheur (d'après son couvre-chef et surtout sa rame) prennent la pose devant la cabane et autour d'un personnage botté, le verre à la main, assis à califourchon sur une chaise, tournant le dos à un guéridon où se trouvent les reliefs d'un repas. Sur une structure horizontale très légère, en arrière-plan des deux hommes de droite, semble pendre un filet de pêcheur.

Il se pourrait bien que

la photo ait été prise à Salins-de-Giraud.

Conclusion

De ce panorama photographique, on peut conclure qu'il subsistait encore, au tournant du XXe siècle, quelques cabanes camarguaises entièrement végétales, servant d'habitation permanente ou temporaire à un petit peuple de travailleurs. Ces cabanes allaient disparaître, et du paysage et des cartes postales, à partir de la deuxième décennie du XXe siècle, pour être remplacées par leurs sœurs plus évoluées, à pignon maçonné, confinées dorénavant au rôle de « cabane de gardian ».

À SUIVRE

Pour imprimer, passer en mode paysage

To print, use landscape mode

© CERAV

Le 6 juillet 2008 / July 6th, 2008 - Revu et augmenté le 11 septembre 2008 - 18 mars 2021 - 11 avril 2021 - 15 avril 2021 - 16 avril 2021 - 26 août 2022 - 21 décembre 2022

- 14 juillet 2023 - 27 juin 2025

Revised on September 11th, 2008 - March 18th, 2021 - April 11th, 2021 - April 15th, 2021 - April 16th, 2021 - August 26th, 2022 - December 21st, 2022 - July 14th, 2023 - June 27th, 2025

Référence à citer / To be referenced as :

Christian Lassure

L'évolution de la cabane camarguaise au XXe siècle d'après des cartes postales et photos anciennes (The evolution of the Camarguaise hut in the 20th century as shown in old postcards and photos)

I - Cabanes entièrement en roseau des années 1900 (Huts entirely built of reed thatch of the 1900s)

http://www.pierreseche.com/cabanes_camarguaises.htm

6 juillet 2008

Introduction : Le gardian et ses métamorphoses

I - Cabanes entièrement en roseau des années 1900

II - Le mas de l'Amarée et ses deux cabanes aux Saintes-Maries-de-la-Mer

III - Les cabanes du premier mas du Simbèu aux Saintes-Maries-de-la-Mer

IV - Les cabanes du « deuxième mas du Simbèu » aux Saintes-Maries-de-la-Mer

V - Cabanes et maisons de pêcheurs en Camargue

VI - Les « Cabanes de Cacharel » aux Saintes-Maries-de-la-Mer

IX - Van Gogh et les chaumières saintines

X - Cabanes du front de mer aux Saintes-Maries-de-la-Mer

XI - Cabanes hôtelières et maisons à la gardiane

XII - Vocabulaire architectural de la chaumière camarguaise

XIII - Les auvents dans la cabane de gardian

XIV - Les extensions de la cabane de gardian

XV - Cabanes représentées sur le plan de la Camargue de 1584

page d'accueil sommaire architecture vernaculaire