|

DES VESTIGES DE L'APICULTURE ANCIENNE : LES ABRIS À ABEILLES DE TOUROUZELLE (AUDE) On the remnants of the beekeeping of old: the bee shelters of Tourouzelle, Aude Jean Courrènt L’abeille a toujours suscité une grande passion, et l’on découvre encore les vestiges des aménagements destinés à protéger les ruches contre les intempéries et les prédateurs. Mais leur recherche est aujourd’hui rendue bien difficile car la garrigue se ferme de plus en plus : le pin, la garrouille, les ronciers recouvrent ces constructions fragiles que le pied du chasseur ou du promeneur a grandement contribué à ruiner. Aussi, les vues aériennes ne sont-elles d’aucun secours. 1. Les abris à abeilles Ce sont les plus simples. Ils se fondent si bien dans le paysage lithique qu’ils ne retiennent généralement pas notre attention. Le plus souvent formés de deux murs d’environ un mètre de hauteur, montés à angle droit, ils étaient destinés à protéger les bucs contre les coups de vent de Cers.

L’abri à abeilles de La Bade, par contre, est tout à fait traditionnel par la hauteur de ses murs (110 cm) et par ses dimensions (170 x 280 intérieur), avec la particularité d’avoir un second mur de retour, à droite, destiné à protéger le rucher contre les débordements du ruisseau qui le longe. La longueur de l’abri permettait le logement d’une demi-douzaine

de bucs. Une récolte d’une trentaine de kilos de miel était alors possible, ce qui était bien suffisant pour une famille et permettait même quelques cadeaux.

L’abri de la Petite-Bade, aménagé avec un soin extrême au bout d’un long mur d’épierrement qui enchâsse également les deux pièces d’une cabane, est aussi un petit rucher familial. Tout à fait traditionnel par ses dimensions et son exposition au sud, il présente la particularité d’avoir été surélevé de 60 cm, sans doute pour protéger les abeilles contre le passage des chèvres et des moutons susceptibles de bousculer les bucs.

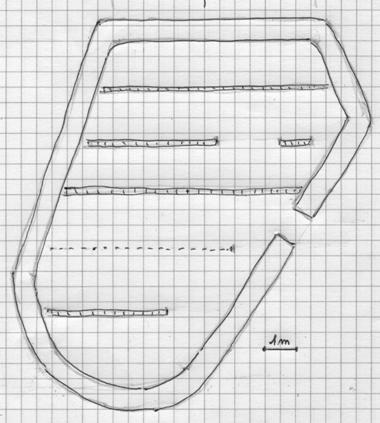

L’enclos à abeilles de Gléon est la forme la plus élaborée de l’abri à abeilles. Il s’agit d’un rucher de rapport, probablement aussi important que celui du lieu-dit « Les Abeilles », mais beaucoup plus organisé. Une claie devait fermer la petite porte par laquelle on accédait aux bucs alignés sur des laisses. Ce type d’aménagement, très rare dans notre région, protégeait un rucher déjà important, contre le vent sans doute, mais plus encore contre les brebis de la « borie de Gléou » qui ne se trouve qu’à une centaine de mètres.

2. Les murs à abeilles Également préconisé par Columelle, agronome latin du premier siècle de notre ère, il s’agit d’une autre construction qui a profité des défrichements des XVIIIe et XIXe siècles. Dans les murets constitués lors des épierrements, ont été installées des petites loges d’une quarantaine de centimètres de profondeur et de largeur, sur un petit mètre de hauteur, conçues pour protéger les ruches contre les intempéries et les divers prédateurs. Contre le fond généralement plat s’appuyait le buc « quatre-planches » employé communément dans la région. Le bas était constitué d’une lause, surélevée d’une dizaine à une vingtaine de centimètres, sur laquelle reposait la ruche. C’était là, véritablement, le rucher-passion dont on retrouve un très bel exemple, non loin de Tourouzelle, au Plô de Maurou, entre Conilhac et Escales. Avec ses vingt-trois niches, il est un important vestige d’une apiculture de rapport qui a dû être particulièrement prospère dans la deuxième moitié du XIXe siècle, voire au tout début du XXe.

NOTES (1) Assostat : « La tradition orale populaire y voit un abri temporaire, pour un homme, bûcheron, charbonnier, berger ou agriculteur, lorsque l’homme est surpris par l’orage ou tout simplement pour se reposer ou se mettre à l’abri le temps du repas ou de la sieste ». Henri Pellegrini, Assoustas et cargadous, A.S.E.R. du Centre-Var, Pierre Sèche – Regards croisés, 2000, p. 101.

Jean Courrènt, 5, rue Jean Moulin - 11100 MONTREDON-CORBIÈRES Pour imprimer, passer en mode paysage © Jean Courrènt - CERAV Référence à citer / To be referenced as : Jean Courrènt

Textes sur les constructions apicoles en pierre sèche dans le présent site 1 - Raoul M. Verhagen, Un aspect de l'apiculture du passé : les niches à ruches 2 - Jean Courrènt, Le mur à abeilles d'Armissan (Aude) 3 - Jean Courrènt, Abri sous encorbellement à Durban-Corbières (Aude) 4 - Jean Courrènt, Des vestiges de l'apiculture ancienne : les abris à abeilles de Tourouzelle (Aude) 5 - Christian Lassure, Apistoria, cahier No 1 6 - Christian Lassure, Les ruchers dans les murs (compte rendu) 7 - Michel Royon, Photos d'enclos à abeilles à La Brigue et Tende (Alpes-Maritimes) 8 - Jean Laffitte, Le rucher en pierre sèche des Blaquières à Mons (Var) 9 - Christian Lassure, Le rucher en pierre sèche de la Combe à la Serpent, à Corcelles-les-Monts (Côte-d'Or) 10 - Christian Lassure (texte), Jean Laffitte (photos), Le « rucher de Giono » au Contadour, à Redortiers (Alpes-de-Haute-Provence) 11 - Jean Courrènt, Une ruche-cercueil au lieu-dit Jugnes à Port-la-Nouvelle (Aude) ? 12 - Jean Courrènt, Un mur à abeilles à Greffeil (Aude) 13 - Jean Courrènt, Un rucher du deuxième quart du XXe siècle à Bize-Minervois (Aude) : le rucher de Cacau 14 - André Fraisse (prospection et recherche), Jean Courrènt (apiculture), Une ruche-placard sur le pech de La Bade à Tourouzelle (Aude) page d'accueil sommaire architecture apicole

|