|

|

L'ARCHITECTURE VERNACULAIRE

|

|

|

|

|

|

|

ISSN 2494-2413 |

TOME 34-35 |

2010-2011 |

Sébastien Preuil

L’HABITAT RURAL KHMER DANS LA RÉGION

DE SIEM REAP : UN MODÈLE ARCHITECTURAL EN ÉVOLUTION ?

Résumé

Trop souvent, les visiteurs se rendent dans la région de Siem Reap au Cambodge dans

le seul but d’y découvrir les vestiges du passé. Focalisés sur la seule

architecture monumentale des temples d’Angkor, ils ne prennent pas le temps de

découvrir le bâti rural d’aujourd’hui, certes moins impressionnant mais ayant

pourtant des caractéristiques architecturales bien marquées. En effet, dans la

campagne khmère, se sont développés de nombreux petits villages et hameaux aux

habitations sur pilotis, dont la structure n’a guère évolué pour certaines

depuis la fin du dix-neuvième siècle. Mais ces dernières années, on assiste à

une certaine mutation du bâti traditionnel khmer originel, laquelle tend à faire

apparaître de nouveaux modèles architecturaux s’inspirant du traditionnel. Il

existe non pas un mais différents types d’habitats traditionnels ou s’inspirant

du traditionnel dont les modèles architecturaux et les matériaux de construction

vont différer en fonction de la situation socio-économique de leurs

propriétaires. Quant au modèle originel, qui est aussi celui des plus pauvres,

il aura tendance à s’effacer au fur et à mesure que le pays s’ouvrira sur

l’extérieur et deviendra une nation moderne. Face à ce processus d’ouverture et

de mondialisation, l’habitat traditionnel khmer disparaîtra-t-il pour laisser la

place à un bâti standardisé et uniformisé ?

Abstract

All too often, tourists tend to visit the Siem Reap region in Cambodia for the sole

purpose of discovering the remains of the past. They focus exclusively on

the monumental architecture of the Angkor temples, ignoring contemporary rural

dwellings, which have quite noticeable, albeit less impressive, characteristics.

Indeed, the Cambodian countryside harbours lots of small villages and hamlets

consisting of wooden houses on posts, some of which have barely evolved

since the late 19th century. In the last few years, existing Khmer rural

buildings have undergone a process of change leading to the emergence of new

architectural models drawing their inspiration from traditional rural

architecture. There exist not just one but several types of traditional rural

habitations whose architectural models and construction materials differ

depending on the socio-economic standing of their owners. As for the original

architectural model of the poorest social classes, it will probably be gradually

erased as the country opens to the outside world and becomes a modern nation. In

the face of opening and globalization, will Khmer traditional housing disappear,

giving way to all-round standardized solutions?

I - Des édifices vernaculaires récents

Dans la campagne cambodgienne, rares sont les objets patrimoniaux vernaculaires antérieurs à une cinquantaine d’années comme l’on en observerait dans nos contrées européennes ou dans d’autres pays asiatiques comme le Japon.

|

|

|

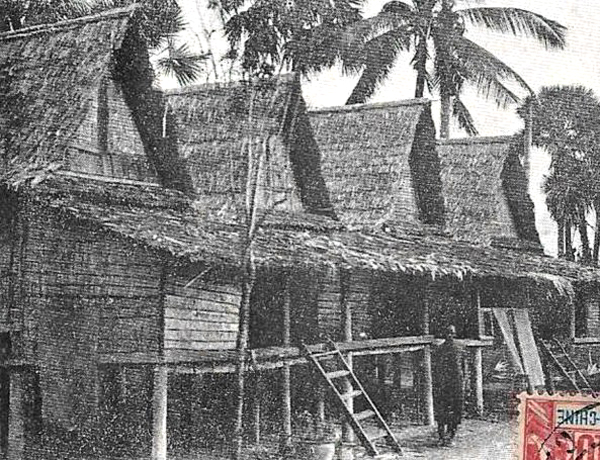

Illustration 1 : Dans la province de Siem Reap,

berceau des temples d’Angkor, exceptionnels sont les objets vernaculaires

remontant à l’époque faste angkorienne hormis peut-être ce vieux pont situé en

pleine campagne entre deux temples angkoriens. Cet objet patrimonial

peut-il être considéré comme vernaculaire ? Pas si sûr, car à l’époque

angkorienne il était peut être situé dans un espace urbain relativement dense

pour l’époque, planifié par des architectes et à l’usage d’une certaine élite

urbaine (S. Preuil / 2008). |

Les constructions en dur furent de tout temps fort rares dans les campagnes khmères et hormis les pagodes qui succèderont aux temples

angkoriens, l’on ne construisait qu’avec des matériaux végétaux périssables [1] (bois, bambous, feuilles

de palmiers et de cocotiers). Des constructions d’autant plus fragiles et

éphémères qu’elles étaient exposées au climat tropical de la région peu propice

à leur conservation. Il fallait donc année après année consolider ou

reconstruire. Ainsi, le bâti en milieu rural, à quelques rares exceptions près,

est de conception récente au Cambodge, ne dépassant pas les vingt ans d’âge,

bien que la forme architecturale des habitations les moins complexes et qui

correspondent aujourd’hui à celles des plus pauvres, n’ait pas beaucoup changé

sur plusieurs siècles [2].

|

|

|

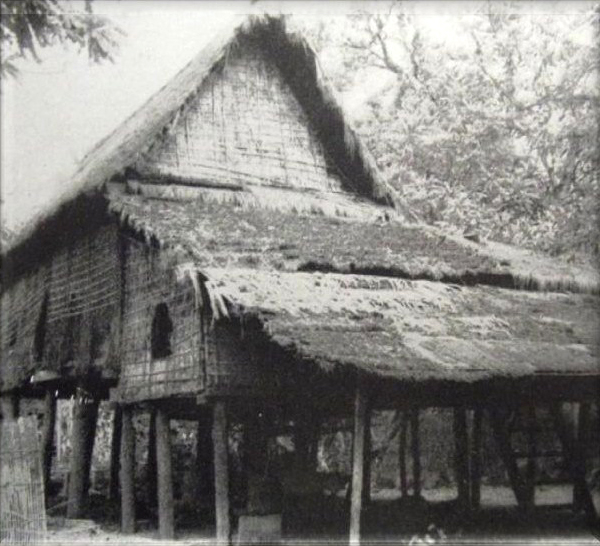

Illustration 2 : Photographie issue d’une carte postale envoyée en 1904 présentant des « cases cambodgiennes sur pilotis ». La

forme du toit à deux pentes est ici très simple et correspond au modèle

Ka-taing que l’on retrouve encore aujourd’hui et qui est destiné très

souvent aux classes les plus défavorisées, ce qui n’était pas forcement le cas

autrefois. Le revêtement en lattes de bois démontre que les familles ici ne sont

pas les plus démunies. |

| |

|

|

|

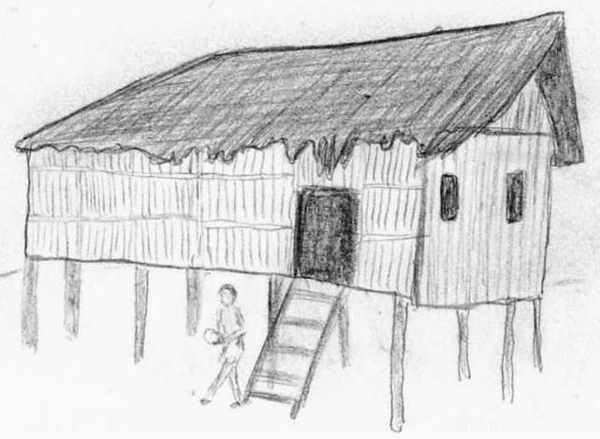

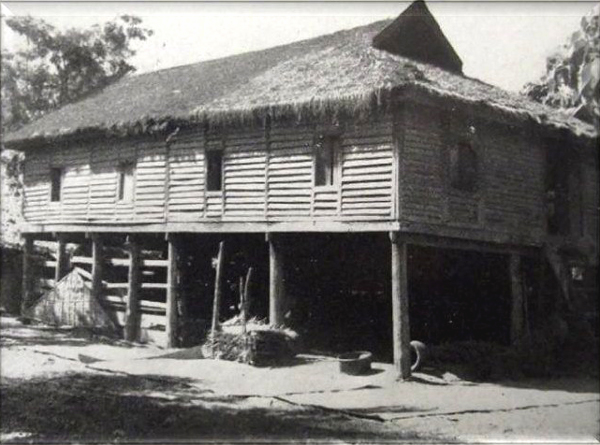

Illustration 3 : Ici une vieille maison de plus de cent ans, toujours détenue par la même famille. Mais cette

bâtisse est-elle réellement centenaire ? Si la forme de la maison est

restée probablement la même, peu d’éléments constituant celle-ci semblent être

d’époque. Ainsi, la structure portante de la maison en bois, les murs en bambou

ainsi que le toit ont dû être remplacés de nombreuses fois (source : Wikimedia

Commons - légende : Primeval forest settlement north of Siem Reap («

Village dans la forêt vierge au nord de Siem Reap »)). |

Bien que la population cambodgienne soit essentiellement paysanne [3], toutes les habitations en

milieu rural n’ont pas forcément une vocation agricole : elles peuvent abriter

des individus de classes socio-professionnelles et économiques diverses, les

plus riches ayant d’ailleurs tendance à s’éloigner du modèle architectural

d’origine. Ainsi, nous pouvons parler d’architecture traditionnelle à tendance

évolutive pour désigner les différentes formes architecturales que peut prendre

l’habitat traditionnel khmer rural d’aujourd’hui. Car si les villageois

utilisent souvent les même méthodes et plans de construction qu’autrefois pour

construire leur maison suivant un savoir-faire et des rites cérémoniels bien

spécifiques que l’on se transmet de génération en génération, ils ont su

s’adapter à leur temps notamment depuis la fin de la guère civile et l’ouverture

économique du pays. Le modernisme et l’influence extérieure [4] ont introduit quelques

modifications concernant les techniques de construction, l’utilisation de

nouveaux matériaux ou des éléments de décoration. Cette mutation du bâti

s’observe surtout chez les classes moyennes ou aisées, bénéficiaires de

l’ouverture économique et donc plus réceptives au progrès.

II - Le village khmer : une entité géographique linéaire se fondant dans le paysage rural

·Le village khmer

Dans un village, le nombre des maisons est généralement un peu inférieur à celui des ménages car les parents et les grands-parents peuvent loger dans la même maison. Il est courant qu’avant le mariage, le futur gendre

construise une demeure près de celle de ses beaux-parents. La jeune femme peut ainsi recevoir des conseils de ses parents qui ont acquis plus d’expérience au cours de leur vie. Le village est désigné par le nom de bhumi [5] ou bien celui de sruk [6]. L’un ou l’autre semble

indifféremment employé. Administrativement, on utilisera davantage le terme

phum

[7] , qui correspond à la plus petite unité de peuplement. Il peut

alors se composer de quelques habitations (des hameaux), voire d’une seule,

jusqu’à des groupements plus considérables. Ces groupes d’habitats de taille

plus importante adoptent alors différentes configurations d’implantation.

Ainsi, on observe le plus souvent des villages en file indienne le long des axes

de communication et qui se gonflent en bourgs aux intersections, structurés le

long d’une rivière ou tout autour d’un étang. Cet alignement ne signifie pas

pour autant que les façades de chaque maison soient alignées, elles sont juste

parallèles à l’axe dans lequel s’oriente le village. À proximité de Siem Reap,

on note la présence de villages urbains, qui tendent à se conglomérer,

constituant ainsi la nouvelle périphérie d’une capitale provinciale en plein

essor économique et expansion territoriale. Ici le bâti se fait plus dense et le

terrain sur lequel vit le ménage en sera plus réduit.

|

|

|

Illustration 4 : Chong Kneas non loin du lac Tonlé Sap. Ici, le village s’est structuré le long de ce qui était auparavant une piste (S. Preuil / 2008). |

· Organisation de l’espace autour de

l’habitation

L’habitat traditionnel cambodgien est avant tout une maison rurale, ouverte sur l’espace et l’extérieur. Celle-ci s’organise dans un

environnement où la famille, les champs, les animaux et même certaines espèces

végétales ont chacun leur place. Ainsi on retrouve, la majorité du temps, des

maisons entourées d'un espace de vie de taille variable, souvent délimité par

des arbres ou une petite clôture. S'il n’y a pas d’objets délimitant la

parcelle, il peut être difficile de distinguer les limites de celle-ci. Tout

sera alors suggéré par des éléments naturels (arbres, potagers) et objets

(puits). Ainsi, si les délimitations du privé et du public ne sont pas toujours

visibles, chaque propriétaire est en mesure de connaître les limites de son

terrain et celles de son voisin et il est tout à fait courant de traverser la

parcelle de quelqu’un pour accéder à la sienne. Le sol nu en face de la maison

sert de zone de travail principale pour n'importe quelle tâche majeure

nécessitant beaucoup d'espace : le riz est étalé ici pour sécher ou pour être

battu. On exécute également toutes sortes de travaux de réparation. La partie de

la parcelle située à l’arrière de la maison est utilisée comme espace privé :

des fosses sont creusées pour les toilettes et on y entrepose aussi les ordures.

On y stocke aussi les feuilles de palmier, et tous les types de matériaux

qui ne sont pas utilisés pour le moment.

|

|

|

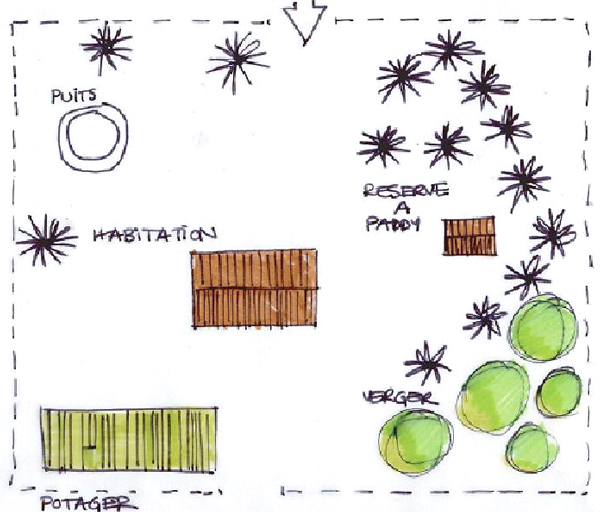

Illustration 5 : schéma type d’un terrain qu’occupe une famille en milieu rural (K.Tan). |

Comme la plupart du temps à la campagne, il n’y a pas de bâtiments utilitaires à côté de la maison familiale. Tout ce qui est nécessaire à la vie des paysans est congloméré dans l’enceinte même du bâtiment d’habitation, le plus souvent dans la partie inférieure située sous les pilotis. Cependant, à proximité de la maison, on note parfois la présence d’un petit abri à l’usage des animaux et le grenier qui est une annexe très importante car il permet de stocker le paddy [8], nourriture de base et la principale richesse des paysans. Il est donc très important de bien le conserver et de le protéger des éventuels accidents, notamment des incendies pouvant se déclarer dans la maison principale.

|

|

|

Illustration 6 : Très peu de bâtiments occupent

le terrain d’une famille, qu’elle soit paysanne ou non, riche comme pauvre. Sur

cette photographie, on observe, à l'arrière-plan, le bâtiment d’habitation.

En face de celui-ci, a été édifié un petit enclos couvert, destiné à abriter le

bétail pendant la nuit. On observe également la présence d’arbres (bananier,

cocotier) qui, tout en faisant de l’ombre, permettent d’avoir des fruits divers

à moindre frais (S. Preuil / 2008). |

Enfin, évoquons les nombreuses superstitions et croyances qui vont influer sur la répartition et l’aménagement des différents éléments qui

composent cet enclos. On évite ainsi par exemple de planter un tamarinier au sud

ou d’édifier un puits à l’ouest de la maison, car cela signifie pour le khmer «

la chance suivie de la ruine »

[9]. En

2011, la société khmère est toujours régie par d’innombrables

croyances et superstitions d’influence animiste, hindouiste et bouddhiste qui

ont traversé les siècles. Des croyances qui se déclinent en une série de rites

et de processus cérémoniels que l’on observe jusque dans l’édification des

habitations et qui ponctuent encore aujourd’hui le quotidien de millions de

Khmers.

III - Un mode de construction régi par les croyances

Pour le Khmer, l’habitat, la maison est avant tout un abri

matériel et spirituel et doit s’insérer dans un univers animé d’esprits. Les

coutumes, les modes de vie jusqu’aux méthodes de construction vont fortement

être influencés par de nombreuses superstitions et croyances dont certaines

remontent bien avant l’époque angkorienne. Au Cambodge, de tous temps un culte

fut voué à différents génies appelés Neak Ta

[10] que

l’on retrouve également au Myanmar sous l’appellation de Nats ou celle de

Pra Phum en Thaïlande. Dans cette partie de l’Asie du Sud-est, tous les

lieux habités sont soumis à l’influence de ces génies fonciers ou d’humains

désincarnés dont on cherche à se concilier les bonnes grâces car ils sont

supposés être les fantômes des premiers occupants des lieux. Ces génies sont

considérés comme les véritables maîtres du sol, et assurent la protection aux

gens du village ainsi que la santé, la fertilité du sol ou les pluies

régulières. Construire une maison sans accord des maîtres du sol peut apporter

le malheur à son propriétaire.

Selon les croyances khmère et la volonté des esprits, la

maison traditionnelle khmère doit être dressée en un seul jour solaire, ce qui

oblige le futur résidant à préparer des années à l’avance tout les éléments de

construction afin de ne pas perdre de temps dans l’édification de sa future

maison, ce qui demande une organisation considérable. Ainsi, le premier geste du

propriétaire avant même l’acte de bâtir, sera de célébrer une cérémonie pour

demander à la déesse de la forêt l’autorisation de couper des arbres, que l’on

laissera sécher conformément pendant plusieurs mois, parfois deux années.

Ensuite débuteront la taille et l’assemblage de toutes les pièces de

construction nécessaires, que l’on entreposera dans un abri protégé du soleil et

des intempéries. Le jour opportun désigné par l’Achar

[11] du

village, on ouvrira le chantier avec les membres de la famille et des amis. Si

la maison est importante, on réunit alors tout le village pour, non pas la

construire, mais la monter entre le lever et le coucher du soleil, le but étant

de revivre les mythes originaux d’après lesquels les génies ont installé l’homme

sur terre en un seul jour. Après avoir fait la demande au Naga

[12] et

aux maîtres fonciers de disposer du sol, la permission est finalement accordée

si la place des hommes est minime [13] et si l’opération ne

dure qu’une journée solaire durant laquelle la terre supportera les chocs. Lors

de l’édification du bâtiment, on constate que les superstitions sont

prioritaires dans la construction au détriment même du confort. Par exemple,

l'orientation (indispensable pour le confort thermique) se fait en fonction des

croyances quoi qu'il advienne.

|

|

|

Illustration 7: Ce panneau de 49 mètres se

trouve dans la galerie orientale, section sud du temple d’Angkor Vat. Il

représente le grand mythe hindou de la création. Tournant tour à tour sur le

corps du naja géant enroulé autour du mont Mandara, les dieux et les asuras

[14] font tourner la montagne pour baratter la mer cosmique et produire l’Amrita,

la liqueur d’immortalité. Il est assez étonnant de retrouver ce mythe hindou du

Naja dans une société khmère contemporaine devenue pourtant bouddhiste il y

a des siècles (S. Preuil / 2008). |

Lorsque le couple, futur occupant, se présente à la nuit tombante pour prendre possession de la maison, un Kru [15] les attend pour les assister dans un processus

cérémoniel complexe. Le couple tourne alors tout autour de la maison

nouvellement dressée et s’arrête une première fois devant l’échelle. Le Kru

les rejette alors, mais voyant leur insistance il leur demande : « D’ou

venez vous ? ». Aux futurs occupants de répondre : « Nous venons des confluents

des fleuves, des deltas marécageux [16], nous cherchons un abri ».

Chassés encore une fois, ils referont jusqu’à sept fois le tour de la bâtisse.

Ils répondront à chaque fois au Kru : « La déesse Thorani a asséché la

terre, le sol est praticable et les génies nous ont menés jusqu’ici, nous

demandons à entrer ». Le Kru leur répond : « la terre ne vous appartient

pas, elle est la demeure des esprits, avez-vous tué ? Méprisé les petits, médit,

pratiqué l’adultère, volé ? ». À chaque tour ils répondent : « non nous n’avons

fait de mal à personne ». Alors au septième tour le Kru déclare : « Bien, les

maîtres du sol, les génies domaniaux vous admettent. Entre un lever et un

coucher du soleil vous avez pu disposer du sol et déranger le naga, le

soleil se couche, il ne faut plus déranger les maîtres de la terre qui vous

accueillent ». Le Kru les asperge alors d’eau pour les laver de leurs

fautes passées. Les nouveaux propriétaires accomplissent alors un huitième tour

en chantant et en poussant des cris de joie et d’allégresse. On se présente une

dernière fois au bas de l’échelle. L’épouse lave les pieds du mari, se lave les

siens et le Kru les autorise enfin à monter afin de prendre possession de

la maison

[17]. Une fois la famille installée, il ne faudra pas oublier de mettre au

pied du poteau central, des fruits, des fleurs et de l'encens qui bénissent la

construction. On retrouve aussi un drapeau à prière sur la poutre centrale.

Enfin une maison aux esprits devra être édifiée à proximité du bâtiment d’habitation. Elle est d'une richesse proportionnelle à la demeure

qu'elle protège, pour que le Neak Ta ne soit pas jaloux de l'humain. La maison des esprits doit être placée sur un

pied en hauteur, à proximité du bâtiment d’habitation, orientée au Nord ou,

faute de mieux, au Sud. L'ombre du bâtiment ne doit pas la toucher. Dans ces

conditions, et avec une attention régulière en offrandes et en petites prières

quotidiennes, le Neak Ta repoussera les mauvais esprits, les fantômes et

même les voleurs. Enfin, précaution supplémentaire, l’escalier menant au balcon

ou bien directement à la pièce principale doit toujours avoir un nombre impair

de marches qui interdise l’entrée des esprits malfaisants.

|

|

|

Illustration 8 : Une maison aux esprits d’une famille dite moyenne. Celle-ci, en ciment et recouverte de peintures colorées, a probablement été achetée en ville ou sur le bord de la route (S. Preuil / 2010). |

| |

|

|

|

Illustration 9 : Ici une maison aux esprits du pauvre, en tôle et en bois, confectionnée par le chef de famille avec des éléments de récupération (S.

Preuil / 2010). |

IV - Analyse de l’architecture traditionnelle de l’habitat khmer

Depuis la naissance de la société khmère, la maison traditionnelle khmère constitue le bien principal et le plus visible de chaque

famille et reste un élément indissociable à la vie quotidienne des individus qui

y résident. Quant aux plus belles demeures, elles sont le signe d’une certaine

richesse et réussite sociale. Ainsi, pour ces dernières on observe des

caractéristiques architecturales bien marquées. Cependant, Quel que soit son

statut social, l’habitat traditionnel khmer présente toujours un même schéma de

construction : un bâtiment rectangulaire en bois ou en matériaux végétaux

surélevé grâce à des pilotis.

· Les fondations et la structure porteuse de la maison

L’habitat traditionnel khmer se compose d'un cadre d'appui, qui repose sur des fondations individuelles. Il n'y a pas de renforts ou de murs de refend [18] pour renforcer la structure. Le toit est construit avant que le revêtement mural ne soit appliqué.

Pour se conformer aux conditions spécifiques des sols généralement limoneux, les

fondations de la future bâtisse sont établies de la manière suivante : au fond

d'une excavation de 1 mètre de profondeur, plusieurs poteaux de bois de 1,5 à

2,00 mètres de long sont enfoncés dans le sol, puis recouverts d'une couche de

pierre compactée, suivie d'une pierre de taille ou dalle de béton préfabriqué,

qui fournit la base pour le pilotis. L'excavation est ensuite remplie avec de la

terre. Des piliers plus ou moins grands sont ensuite dressés. Avec des solives

horizontales, ils constituent la structure porteuse de la maison, des

fondations jusqu’au toit. Pour ce dernier, piliers, solives et chevrons sur

lesquels sont fixées les lattes, sont liés entre eux pour former une armature

qui contribue à stabiliser la structure entière de la maison. Chez les familles

les plus démunies, on utilise rarement des vis car cela augmenterait les

dépenses Pour les plus pauvres, nous le verrons plus tard, des panneaux de

palmier couvrent les côtés de la maison; fixés à la structure en bois d'une

façon simple, ils ne font que fournir une protection contre les éléments, ils

n'ont aucune influence sur la stabilité de la construction.

· La toiture

Le toit est un élément fondamental permettant de subdiviser en plusieurs catégories l’habitat traditionnel khmer. Il existe ainsi plusieurs modèles de toiture caractéristiques et relativement aisés à identifier qui vont

donner leur nom à l’ensemble de l’habitat [19] : le modèle Phtêah Ka-taing, le modèle Phtêah Peth et le modèle Phtêah Rong.

La maison traditionnelle khmère peut se décliner en trois modèles principaux, chacun pouvant se subdiviser en sous-modèles plus ou moins complexe suivant l’intégration d’éléments tels que le balcon pouvant ainsi

modifier la structure initiale du toit.

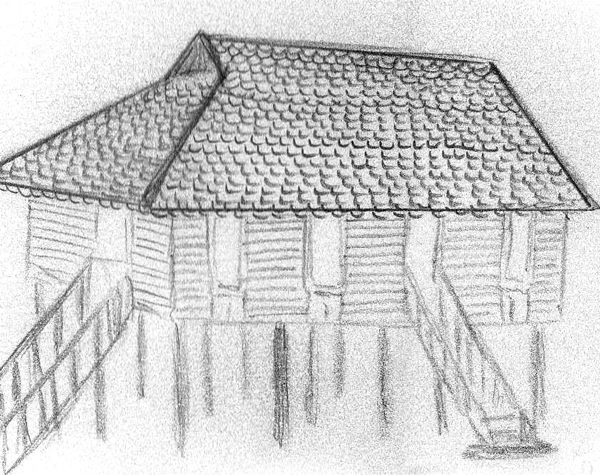

Le modèle Ka-taing

Le modèle de construction le plus simple et le plus souvent choisi par les plus pauvres est le modèle Ka-taing. La toiture est ici à deux pentes, découpée à l’avant et à l’arrière.

|

|

|

Illustration 10 : le modèle Ka-taing (S. Preuil). |

Cependant plus la famille commencera à avoir de l’argent, plus le modèle Ka-taing sera complexe (apparition d’un balcon, le toit unique à double pente laisse la place à une double ou triple toiture toujours en double

pente).

• Le sous modèle Phtêah Ka-taing mean Bang-haa (avec

un pan incliné couvrant le balcon, avec possibilité de recouvrir également

l’escalier d’accès) : Ici on observe un balcon qui peut se trouver à gauche ou à

droite de la façade selon une orientation variable due à la particularité du

terrain ou à l’orientation selon les points cardinaux. La toiture est semblable

au cas précédent, mais avec un pan incliné couvrant le balcon.

• Le sous modèle Phtêah Ka-taing Sla-ab (ailes ou

auvents) mean Bang-haa : ici toujours une véranda sur façade couverte par

un pan incliné qui prolonge la toiture avant ; cette habitation comporte quatre

rangées de colonnes de face et cinq de profil ; la toiture est double (« à deux

dos »), découpée sur les deux côtés et comportant des auvents sur toute la

longueur de chaque côté de la maison.

• Le sous modèle Phtêah ka-taing Sla-ab Bei Khna-âng

(à trois dos ou trois toits) : le bâti comporte quatre rangées de colonnes de

face et cinq de côté, le plan est rectangulaire et est couvert par une toiture

triple découpée sur les deux côtés, celle du milieu étant la plus grande et

couvrant une surface de trois rangées de colonnes sur quatre, avec des « ailes »

ou auvents courant sur toute la longueur de chaque côté de la maison.

• Le sous modèle Phtêah ka-taing Sla-ab Bei Khna-âng

mean Haor-naing (à trois dos ou trois toits avec balcon) : le nombre de

colonnes ainsi que le plan d’ensemble sont similaires à ceux de la maison

précédente, avec la particularité qu’il y a un balcon en façade. Une petite

toiture de face couvre le balcon, avec des auvents courant sur toute la longueur

de chaque côté de la maison. C’est le modèle de style Ka-Taing le plus

élaboré. Un modèle souvent prisé par les ménages aux revenus moyens.

Le modèle Phtêah Peth

Ce modèle d’habitat est parfois adopté par les familles de richesse moyenne. Le toit ici est plus complexe, à quatre pentes deux à deux symétriques.

|

|

|

Illustration 11 : le modèle Phteah Peth (S. Preuil). |

Ce type d’habitat peut être divisé en deux sous-groupes :

• Le sous modèle Phtêah Peth mean Haor-naing (avec un balcon) : ce bâti possède un escalier d’accès centré qui permet d’accéder au balcon dont la surface est délimitée par la 1ère rangée de colonnes de face et de profil ; elle comporte une double toiture, une petite recouvrant le balcon, et une grande couvrant toute la partie d’habitation. Cette particularité est communément appelée « maison à deux-dos », le nombre de dos étant le nombre de toitures que comporte la maison.

• Le sous modèle Phtêah Peth mean Bang-haa : ici, le pan incliné couvre le balcon, avec possibilité de recouvrir également l’escalier d’accés ; son plan est similaire à celui du Phtêah Peth avec Haor-naing, en respectant toujours la trame des colonnes, de face et de profil.

Le modèle Phtêah Rong

Enfin, deux modèles d’habitations traditionnelles à la toiture bien spécifique peuvent être associés aux familles plus aisées : les modèle dit Phtêah Rong Doeung et Phtêah Rong Da-ôl.

• Le sous-modèle Phtêah Rong Da-ôl :

traditionnellement, ce bâti comporte quatre rangées de colonnes de face, mais

les colonnes de profil peuvent aller de quatre rangées à plusieurs selon les

besoins du propriétaire ; la toiture n’est tronquée que sur la face principale,

mais la partie arrière est coupée à angle droit. Un escalier d’accès centré

permet d’accéder directement à la pièce d’habitation principale en façade.

|

|

|

Illustration 12 : le sous-modèle Rong Da-ôl (S. Preuil).

|

• Le modèle Phtêah Rong Doeung : ici le bâti comporte quatre rangées de colonnes de face et cinq rangées de colonnes de profil ; la toiture est tronquée dans le sens de la longueur, à l’avant et à l’arrière.

· Le pilotis : une caractéristique commune

En langue khmère, la maison dite traditionnelle se nomme Phtêah khpouh srâlah pi dey que l’on pourrait traduire en français par « maison surélevée de la terre ». En effet, que l’on soit riche ou pauvre,

toutes les habitations traditionnelles khmères sont bâties sur des pilotis dont la hauteur reste variable suivant le risque d’inondation. Une structure du bâti qui a donc été fortement influencée par la prégnance du climat de mousson subtropical qui règne au Cambodge.

|

|

|

Illustration 13 : Les habitations situées non loin du Tonlé Sap possèdent des pilotis beaucoup plus élevés. Et pour cause, une bonne partie de l’année, le lac est marqué par un phénomène de renversement du sens d’écoulement des eaux en saison des pluies. Ce phénomène entraîne l’extension de la surface du lac qui quadruple en fin de mousson (S. Preuil / 2010). |

|

|

|

|

|

Illustration 14 : A cette période, les villages (ici Kompong Phluk) ont les pieds dans l’eau et le mode de vie des habitants devient lacustre (S. Preuil / 2010). |

Cependant, même en zone non inondable, la maison sera toujours sur pilotis ou tout au moins surélevée. Plusieurs raisons à cela : d’une part les animaux sauvages et serpents ne peuvent pas s'introduire facilement dans les maisons en hauteur, d’autre part,les Khmers jugent malsaines et peu souhaitables les habitations bâties de plain pied. Ils pensent que la libre circulation de l’air entre les colonnes est un élément important de la salubrité et du confort d’une maison. Cela rafraichit. Ce trait culturel qui leur fait édifier leur habitation surélevée par rapport au sol, différencie les Khmers, riches ou pauvres, des Chinois et des Vietnamiens habitant le pays [20].

|

|

|

Illustration 15 : Une habitation située en zone non inondable. On remarque cependant qu’une partie du bâtiment reste surélevée pour les raisons évoquées plus haut (S. Preuil / 2008) |

V - Organisation de l’intérieur de l’habitat et de l’espace sous les pilotis

Il est nécessaire de faire la distinction entre l’espace intérieur de la maison, cloisonné, lieu de repos que l’on utilisera la nuit, et

l’espace situé sous les pilotis qui correspond à un espace ouvert sur

l’extérieur, sur le quotidien tout en faisant partie intégrante de la maison.

Cependant chez certaines familles, notamment les plus aisées ou celles n’ayant

aucune relation avec le monde agricole, l’espace sous les pilotis sera délaissé

au profit de la partie supérieure de la maison tout aussi agréable à vivre et

aéré grâce à la présence du balcon.

· Le niveau inférieur de la maison (Kraôm Phtaêh)

Cet espace est utilisé pour l'alimentation et le repos,

ainsi que l'artisanat et diverses autres tâches telles que la réparation de

matériel agricole. Comme l'espace sous le bâtiment est sec et facilement

accessible, il est souvent utilisé pour le stockage; par exemple les personnes

peuvent recueillir et stocker le bois jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de

construire la maison à côté de leurs parents. La partie inférieure de la maison

est aussi un lieu de vie en plein air à l'abri de la maison, où la famille peut

installer des hamacs pour se reposer lors des grosses chaleurs mais aussi pour

se protéger des fortes précipitations diurnes. C’est également sous la maison

que l’on trouvera parfois la cuisine, bien qu’elle se situe parfois dans un

bâtiment dissocié situé à l’arrière ou sur le côté de la maison principale,

séparée d’elle par une cour ou un passage couvert. Ne possédant pas toujours de

balcon dans leur maison, ce sont les plus pauvres qui préfèreront se

retrouver sous les pilotis pour y manger, s’adonner à leurs occupations

quotidiennes. Pour eux, l’espace ici y est bien plus aéré que ne l’est

l’intérieur de la maison. À l’inverse, les riches fréquenteront rarement cet

espace, préférant le confort de leur balcon.

|

|

|

Illustration 16 : Femmes préparant le repas dans la partie inférieure de sa maison (S. Preuil / 2010). |

La partie inférieure de la maison sert également à ranger les outils de travail (houes, herses, charrue, etc.). On y trouve les engins de pêche et parfois une réserve de bois pour le foyer domestique. C’est aussi sous

la maison qu’est installé le moulin à décortiquer le riz dont le bras est soutenu par une corde à une solive [21] de l’étage d’habitation. Il y reste en permanence. De façon intermittente, les femmes y disposent également leur métier à tisser et y accomplissent les séances de tissage. S'il n’y a pas de petit enclos à proximité de l’habitation, une partie de l’espace sous la maison sert d’écurie pour la nuit aux animaux tels que buffles, bœufs, vaches ou cochons.

|

|

|

Illustration 17 : Des vaches à la maison (S. Preuil / 2010). |

· Le niveau supérieur de la maison

On accède au niveau supérieur de la maison par un escalier ou une échelle. Cet accès était autrefois scrupuleusement orienté à l’est, où le soleil se lève, rappelant ainsi l’origine de la vie. Aujourd’hui, l’entrée principale de la maison s’oriente selon l’axe principal sur lequel se développe le village (une rivière, un lac, une route, etc.). L’accès à la maison ne peut donc pas toujours être à l’est. Cependant, on évitera d’orienter son entrée à l’ouest, connoté à la mort.

Le niveau supérieur de la maison peut être subdivisé en plusieurs pièces plus ou moins grandes suivant la taille de la maison. L’habitat d’une famille aisée aura un nombre de salles supérieures. Cependant, deux pièces restent communes : la salle de séjour, qui est de l’ordre du semi-public et où l’on reçoit et qui donne sur l’entrée, et la chambre à coucher, de l’ordre du privé, de l’intime et seulement accessible à la famille. Cette partie privée est appelée thank leu, que l’on peut traduire par « niveau supérieur », car il est traditionnellement de 30 cm au-dessus du reste de la maison, à savoir la partie sociale que l’on nomme thnak kraom, le « niveau inférieur ».

Le Thnak kraom est associé à diverses activités :

- rencontre, détente, travail de la femme (couture, tricot, broderie, etc.);

- éducation familiale (donner des conseils, raconter des récits, faire un travail scolaire, étudier);

- célébration de cérémonies religieuses;

- réception et couchage pour les invités.

Pour les plus riches, un balcon couvert ou non prolonge cet espace afin

d’obtenir le contact avec l’espace externe et l’environnement. C’est un lieu où

pénètre la lumière. Les plus riches y prennent en général leurs repas. Le soir,

c’est l’heure du thé ou de la tisane tout en profitant du coucher du soleil, du

vent frais et de la vue panoramique. Les plus pauvres, n’ayant pas toujours de

balcon, investiront l’espace inférieur de la maison situé sous les pilotis. La

partie supérieure de la maison ne servant finalement que la nuit, pour le

couchage ou pour y stocker des vêtements, des meubles et autres objets de

valeur.

Justement, concernant les chambres à coucher, la plupart du temps, la chambre

des parents est séparée de celles des grands enfants. Elle sert couramment de

lieu de stockage des biens de la famille. Suivant la situation familiale, les

enfants dormiront ensemble dans un même lieu ou bien les garçons dormiront

séparément des filles. Pour les plus riches une pièce supplémentaire sera

destinée aux invités. Dans la chambre en général, la tête de lit ne se

trouve jamais à l’ouest, comme pour l’entrée principale de la maison. Cette

direction signifiant la mort.

VI - A chaque groupe social : un type d’habitat caractéristique

« Montre moi où tu habite et je te dirai qui tu es ». Il est aisé au Cambodge de reconnaître le statut social d’une famille en observant la structure extérieure de sa maison et les différents matériaux utilisés pour

sa construction.

· L’habitat modeste

Les habitations les plus modestes ont des supports de bois quelconques, feuilles de palmiers ou parois de bois emprisonnées entre des éclats de bambous et une couverture en chaume de palmier. Le plancher est le plus souvent ici en claie de bambou. Les modèles de construction ici sont les plus simples et la toiture à deux pentes correspond au modèle Phteah Ka-taing.

|

|

|

Illustration 18 : Un habitat modeste de style Ka-taing. Des feuilles de palmiers séchées et tressées recouvrent l’ensemble des murs. Quant au toit de style Ka-taing, il est habillé d’herbe à paillote. Une simple échelle permet d’accéder au niveau supérieur de la maison. On observe la partie cuisine, adjacente au bâti principal (S. Preuil / 2008). |

|

|

|

|

|

Illustration 19 : Détail d’un mur extérieur, habillé de feuilles de palmiers, d’une famille dite pauvre (S. Preuil / 2010). |

|

|

|

|

|

Illustration 20 : Le même type d’habitat en 1961 : La structure et l’habillage de la maison n’ont pas changé en cinquante ans. La pente du toit Ka-taing est cependant plus aiguë ici (G. Martel / 1961). |

Ce sont bien entendus les plus déshérités qui élaborent ce genre de bâtiment. Des populations dites « pauvres » ou « très pauvres »

qui correspondent à une catégorie socio-professionnelle où les revenus restent

faibles (travailleurs agricoles, ouvriers non qualifiés dans la construction,

éboueurs, gardiens dans les temples). Des ménages qui, selon une enquête

réalisée en 2005

[22],

possèdent peu de terres agricoles. La production de paddy reste donc bien

souvent insuffisante pour la consommation familiale. Ces familles vivent très

souvent sous le seuil de pauvreté et cherchent avant tout à survivre. Embellir,

moderniser l’habitat n’est pas une priorité d’autant plus qu’ils restent très

attachés aux valeurs traditionnelles et qu’ils restent imperméables à

l’influence extérieure (pas de télévision, seul usage du khmer). Cependant, plus

la famille commencera à avoir de l’argent, plus le modèle Ka-taing sera

complexe (apparition d’un balcon, le toit unique à double pente laisse la place

à une double ou triple toiture toujours en double pente).

· Habitation d’une famille au revenu moyen

Les maisons les plus ostentatoires diffèrent des simples maisons rurales surtout dans les revêtements muraux en lattes de bois et dans la

toiture pouvant être composée de carreaux d’argile (souvent achetés) ou de tôles

ondulées. Ce bâti peut avoir des colonnes de soutien et une charpente de bois

plus recherchés, travaillés par un menuisier, des parois de planches et un

escalier d’accès fait avec plus de soin. Enfin, au niveau des fenêtres on note

l’apparition de volets.

Les individus habitant dans ce type d’habitation sont impliqués dans les activités aux revenus plus importants, à savoir les

chauffeurs de tuk tuk, les commerces moyens, la culture de légumineuses

pour la vente, le travail dans des hôtels ou dans des agences touristiques et

les travaux de construction spécialisés. Les ménages ici possèdent des terres

agricoles et produisent assez de riz pour la consommation familiale toute

l'année. Ils élèvent un petit nombre de porcs et possèdent une ou deux

motos. On est donc plus riche ici, l’argent en sus permet entre autres

d’améliorer son espace de vie. Mais nombreuses sont ces familles à s’être

enrichies récemment et à être conscientes qu’il est très facile de tout perdre

dans un pays aussi instable économiquement qu'est le Cambodge. Ainsi, rendre

plus agréable son espace de vie ne sera pas une finalité en soi pour de

nombreuses familles, même si elles en ont les moyens, et elles préfèreront

construire un édifice de style Ka-taing et conserver un revêtement d’herbe à paillote pour certaines.

|

|

|

Illustration 21 : Une maison d’une famille au revenu moyen. Beaucoup moins fragile et résistante, elle est habillée de lattes de bois et le toit en tuile est de style Ka-taing (S. Preuil / 2008). |

|

|

|

|

|

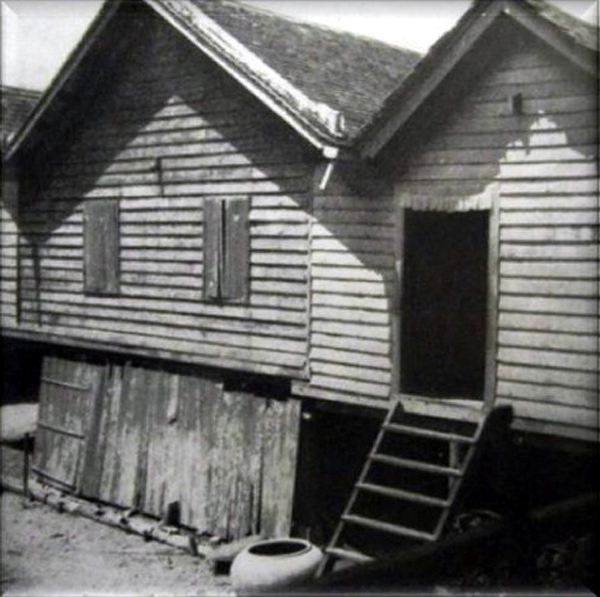

Illustration 22 : Habitation d’un ménage au revenu moyen dans les années 1960. Ici encore, peu de changement, hormis la présence d’un toit Rong da-ôl habillé de paillote. À cette époque, seuls les plus riches pouvaient prétendre à un toit de tuile (G. Martel / 1961). |

· Les maisons riches

Les riches sont connus comme étant des ménages qui possèdent de nombreux biens, y compris de grandes surfaces de terres agricoles, une voiture, des deux-roues, un moulin à riz, et le tracteur d'occasion.

Les maisons traditionnelles dites « riches » [23] portent à un plus haut degré toutes les qualités précédentes. La structure du toit est plus complexe et sa couverture est faite de tuiles. Quant aux lattes de bois qui habillent la structure supérieure de la maison, elles sont bien plus fines. Ici, la maison Khmère a su, grâce aux moyens financiers, s'embellir en recevant un escalier, des balcons, des cloisons.

|

|

|

Illustration 23 : Le corps de la maison est dans ce cas précis composé de lattes de bois juxtaposées verticalement et bien plus fines que dans l’habitation vue dans l’illustration 16. On observe des éléments plus élaborés, comme cet escalier « demi tour » et sa rampe. On note également la présence d’un balcon. Devant l’escalier, un élément fondamental : une maison aux esprits que l’on retrouvera à proximité de tout type d’habitation, riche comme pauvre (S . Preuil / 2010). |

|

|

|

|

|

Illustration 24 : Un autre exemple d’habitat dit « riche », situé dans le parc archéologique d’Angkor. On note toujours la présence d’un escalier demi-tour, d’un balcon. La couleur des lattes de bois orientées horizontalement diffère et des carreaux apparaissent aux fenêtres. La grande différence avec l’illustration 23 est ce double toit s’inspirant fortement du modèle Rong Da-ôl mélangeant le bois et la brique rouge (S. Preuil / 2010). |

|

|

|

|

|

Illustration 25 : Habitation d’un notable dans les années 1960. L’habillage de la maison composé de lattes de bois et de tuile n’a pas changé, ce qui n’est pas le cas de la structure de l’ensemble. Ici les pilotis sont moins hauts, soutenant une habitation compartimentée en trois parties, recouverte par un toit de style Ka-taing à trois dos [24] en tuile. Une petite échelle permet d’accéder au niveau supérieur. Cette maison (hormis la structure du toit) ressemble à celle d’une famille aux revenus moyens d’aujourd’hui (G. Martel / 1961). |

VII - Une architecture traditionnelle en phase de mutation

Ainsi, plus un individu sera fortuné, plus le modèle architectural originel aura tendance à disparaître. En cinquante ans, le modèle architectural des habitations dans lesquelles vivent les ménages pauvres et très pauvres n’a guère évolué : mêmes matériaux de construction, la forme de l’habitat reste identique. Les ménages pauvres n’ont pas les moyens d’investir

dans leur maison. Ils édifient souvent leur habitation avec la famille, aidés

parfois des voisins. Ils vont chercher des matériaux qui ne leur coûtent rien

(feuilles de palmier, herbes à paillottes) dans les forêts alentour ou dans la

campagne khmère, qui regorge de palmiers à sucre. Enfin, n’ayant pas de

formation dans la construction, ils utilisent des techniques d’édification

simples, transmises de génération en génération. Ainsi la structure de la

maison ne varie guère.

Pour les individus de catégorie socio-professionnelle moyenne mais surtout les plus riches, les choses sont très différentes. Ici, on possède de l’argent et l'on cherche à montrer sa réussite sociale, voire sa supériorité. Une réussite sociale qui passe entre autres par l’édification d’une nouvelle maison. Au Cambodge, dans une société hiérarchisée et rongée par la corruption, c’est l’argent qui fait la loi, ou plutôt celui qui a de l’argent. Le pauvre n’est rien. Juste une main-d’œuvre bon marché, un élément gênant que l’on expulse sans vergogne s’il a l’indécence de vivre sur un terrain

constructible susceptible de rapporter de l’argent. Ainsi, construire une maison

à l’architecture trop traditionnelle rappellerait l’habitat typique paysan,

celui du pauvre auquel il ne faut surtout pas être identifié. On cherche donc de

plus en plus à s’émanciper des modèles architecturaux classiques en faisant

appel à des architectes pour les plus riches et à différents artisans tels

que des charpentiers ou des menuisiers. Ainsi, la maison du riche cambodgien

évolue et se modernise et commence à recevoir l’influence architecturale de la

ville. Les éléments modernes et décoratifs viennent souvent égayer l'ensemble et

donner une touche occidentale. Quant aux pierres qui autrefois

supportaient les pilotis, elles sont de plus en plus remplacées par des plots en

béton. Parfois, c’est la structure supérieure de la maison qui est en béton,

mais elle conserve malgré tout les pilotis. Dans d’autres cas au contraire, la

partie supérieure est maintenue intacte, mais c’est la portion inférieure qui

est comblée par un mur de brique ou de ciment pour gagner de la surface

habitable. Ainsi le comblement de la partie inférieure de la maison signifie que

la charge n'a plus besoin d’être transportée sur les différents points de la

structure porteuse, mais peut désormais être distribuée au hasard.

L'intérieur de l’habitat se transforme également. Ce n’est plus un espace

ouvert, mais divisé en chambres séparées par des parois. Les ouvertures de

portes et fenêtres, si importantes pour la ventilation dans la maison

traditionnelle, sont maintenant fermées avec des fenêtres en verre à ossature de

bois et une porte d'entrée en bois massif. Les planches de bambous et les

espaces entre les lattes disparaissent. Or, avec des lattes jointes, cette

ventilation par le plancher n'est plus possible et l'on constate facilement un

écart de température de plusieurs degrés.

|

|

|

Illustration 26 : L’habitat dit rénové d’une famille très aisée : la partie supérieure du bâtiment reste identique à l’habitat traditionnel d’une famille aisée. Mais les pilotis ont été remplacés par une base en béton et en ciment (S. Preuil / 2008). |

Ainsi, le ciment remplace peu à peu les matériaux naturels, les pilotis s’effacent et les modèles architecturaux classiques des habitations rurales khmères tendent à disparaître. Cette mutation n’est pas récente, l’habitat rural

a commencé à évoluer vers une architecture urbaine dès la fin du XIXe siècle, au début de la présence française qui a apporté pour la première fois la construction domestique en dur. L'architecture coloniale était donc née au Cambodge avec l'idée de bâtiments durables qui pourraient être achetés, vendus ou légués [25]. Les murs épais et la maçonnerie remplacèrent progressivement charpente, poutres de bois et autres couvertures à base de matériaux végétaux. Une évolution allant crescendo dans un Cambodge considéré dans les années dix-neuf cent cinquante et soixante comme l’une des nations les plus moderne de l’Asie du Sud-est. Une évolution qui sera stoppée net par le régime khmer rouge dans les années 1970 mais qui tend à réapparaître depuis la réouverture économique du pays. Ainsi, des villas de

divers styles sont apparues en ville mais également dans les campagnes. Des maisons dites « néo-thaïs » et « néo-khmères » ou à l’influence occidentale « néo-coloniale » ou encore « néo grecque ». Ces demeures émettent un signe ostentatoire de richesse pour ses propriétaires qui possèdent souvent plusieurs habitations, celle à la campagne étant la résidence secondaire éloignée de la ville.

|

|

|

Illustration 27 : Habitation moderne de plain pied appartenant à une riche famille khmère. On est loin du modèle traditionnel de l’habitat khmer (A. Esposito). |

VIII - L’appropriation des éléments architecturaux religieux dans le bâti : désacralisation ou revendication d’une identité religieuse khmère ?

Parfois, l’on incorpore des éléments issus de l’architecture religieuse, et qui n’ont pas lieu d’être dans une habitation. Par exemple, les toits utilisés auparavant exclusivement pour les pagodes se construisent de plus

en plus pour des maisons. Ce toit, à la structure assez complexe, est une construction assez coûteuse. Elle est donc encore une fois réservée à une élite. Si pour un notable, il peut être incongru que son espace de vie ressemble à une habitation paysanne, cela ne lui posera pas de problème ci celle-ci ressemble à une pagode bouddhiste. Or cet appropriation d’éléments chargés de symbolisme pour la société traditionnelle khmère peut susciter une certaine incompréhension, surtout vis-à-vis des plus pauvres et du clergé qui ne comprennent pas toujours pourquoi l’élite du village s’accapare un élément

architectural destiné depuis toujours au seul divin.

|

|

|

|

|

Illustration 28 : Riche habitation dont la forme du toit (en moins complexe cependant) est très influencée par l’architecture réservée d’ordinaire aux seuls bâtiments religieux (Jean-Gabriel Chelala). |

Aussi peut-on parler d’une certaine perte de la sacralité, phénomène qui aurait été inenvisageable dans la société cambodgienne d’avant le régime khmer rouge. Même à l’époque angkorienne, les palais royaux étaient en bois et l’élite khmère ainsi que les rois, aussi puissants soient-ils, ne se permettaient pas de

construire leur demeure en pierre ou dans une architecture rappelant trop un

temple montagne ou un temple monastère. Ce type d’architecture massive était

alors destiné aux seuls dieux du panthéon hindouiste.

Aujourd’hui, cette désacralisation du religieux et des esprits ne s’observe pas seulement dans ces rajouts architecturaux d’inspiration religieuse. En effet, les processus cérémoniels liés à l’édification de bâti sont également de plus en plus rares. Il est évident que la construction de telles villas ne se

réalise pas en un seul jour et que par conséquent il est impossible de faire

revivre les mythes originaux d’après lesquels les génies ont installé les hommes

sur terre en une journée. Construire des habitations de plain pied ne fait donc

plus peur aux riches khmers, qui implorent de moins en moins les esprits

fonciers ou le naja. Des fables qu’ils estiment destinées aux plus

pauvres et qui ne peuvent que les gêner dans leur réussite sociale. Ainsi, ce

n’est pas seulement tout un modèle architectural qui disparaît mais également un

mode de vie et des traditions qui étaient liées à l’édification du bâti

traditionnel. Plus qu’une manière de bâtir, c’est une partie de la culture et de

l’identité khmères, fondée en grande partie sur la ruralité et le respect de la

terre et des esprits, qui s’efface à tout jamais.

IX - Une évolution du bâti inéluctable s’inscrivant dans un processus d’ouverture et de changements économiques et sociétaux

Il est probable que le régime des Khmers rouges est en partie responsable de cette déstructuration religieuse, de cette désacralisation de l’univers des esprits de la part des plus riches. Pour ne pas être exécutée par Pol Pot et ses acolytes, l’élite cambodgienne qui en a eu la possibilité à choisi l’exil. De

longues années hors du pays, souvent synonymes de déchirure et de perte

identitaire, surtout pour les plus jeunes d’entre eux. Comment prier par exemple

les génies fonciers et les ancêtres sur une terre qui n’était pas la leur? A

leur retour au pays, parents et enfants ont alors découvert un pays qu’ils ne

connaissaient pas ou ne reconnaissaient plus, complètement anéanti aussi bien

sur le plan économique que culturel et religieux. Un pays à reconstruire avec

une élite fortement tournée vers le monde extérieur. Longtemps resté replié sur

lui-même et traumatisé par le régime khmer rouge, le Cambodge s’ouvre

aujourd’hui de nouveau sur le monde extérieur. Les investisseurs étrangers

affluent d’Europe, de Chine, de Corée ou d’ailleurs, de grands centres

commerciaux et des lotissements de facture moderne sont édifiés à Phnom Penh ou

à Siem Reap. Et via la télévision notamment, les nouvelles générations, les

adultes de demain sont de plus en plus influencés par un mode de vie à

l’américaine ou à la thaïlandaise qui les fait rêver. Le Cambodge est à son tour

inéluctablement rentré dans la civilisation moderne au même titre que la

Thaïlande et la Malaisie il y a une vingtaine d’années, ou bien encore que le

Japon, où le bâti rural traditionnel à depuis longtemps laissé la place au bâti

plus standardisé d’un monde qui s’uniformise. L’habitat, aussi unique et

traditionnel soit-il, à pour vocation d’évoluer, voire de disparaître un jour,

supplanté par d’autres modèles. Ainsi, des mouvements de construction se

déroulent sous nos yeux, de nouveaux types de maisons apparaissent qui, dans

quelques années, seront complètement révolus à leur tour. En pays khmer, nous

assistons à la fois à une évolution certaine du bâti traditionnel, mais à la

suite de l’ouverture récente du pays sur le monde extérieur, apparaissent

également de nouveaux types d’habitat dont l’architecture est fortement inspirée

de modèles de construction d’ailleurs. Et si l’habitat traditionnel khmer

reste encore majoritaire dans les campagnes khmères, il est probable que dans

une cinquantaine d’années, les habitations se rapprocheront davantage

architecturalement parlant de nos modèles occidentaux que des modèles sur

pilotis que l’on trouve actuellement au Cambodge.

Conclusion

Au fur et à mesure, que le Cambodge se développera et que les ménages deviendront prospères, il est fort probable que l’habitat rural khmer traditionnel tel que nous le connaissons aujourd’hui disparaisse à l’instar de

ce qui s’est passé dans nos sociétés occidentales, ou rares sont les nouvelles habitations rurales (hormis dans les villages classés) à reprendre un

schéma de construction apparenté ou similaire à l’architecture typique d’une

région. En pays khmer, la forme d’habitat ayant le moins évolué, nous l’avons

vu, est celle des plus pauvres qui reprennent probablement le même schéma

architectural que les habitations de leurs ancêtres d'il y a cent ou deux ans.

Un habitat qui s’est maintenu de génération en génération par le biais de la

transmission, d’une paupérisation grandissante et d'un manque de moyens ne

permettant pas l’innovation. Il est à souhaiter que ce type d’habitat, aussi

traditionnel soit-il, disparaisse car il demeure aujourd’hui synonyme de

pauvreté extrême pour des millions de Cambodgiens. La disparition

progressive de ce type d’habitat pourrait alors correspondre à l’émergence d’une

société plus juste et équitable, ou le développement économique du pays

profiterait à tous et non pas à quelques privilégiés. Quelques fortunés se

faisant construire de somptueuses maisons qui, architecturalement parlant n’ont

plus rien à voir avec les modèles architecturaux traditionnels. Ainsi, un

processus de mutation du bâti se met doucement en marche, et de nouveaux modèles

d’habitats de style néo-khmer ou néo-thaï tendent à apparaître mais de manière

encore sporadique. Une mutation certes encore peu visible dans une société à

grande majorité paysanne et rurale, mais qui semble cependant en corrélation

avec la réouverture récente et soudaine du pays sur l’économie mondiale. Que

restera-t-il de l’habitat traditionnel khmer dans une cinquantaine d’années si

cette évolution tend à se confirmer ? Probablement peu de chose, car

contrairement aux solides et anciennes fermes japonaises, les matériaux de

construction utilisés actuellement ne permettront pas la conservation de ces

objets architecturaux, en particulier ceux des plus pauvres. Ainsi dans

l'avenir, peut-être découvrirons nous ce type d’objet patrimonial seulement sous

la forme de reconstitutions, dans des musées en plein air ou dans des villages

culturels.

BIBLIOGRAPHIE

Grant Ross, Helen & Darryl Leon Collins. « Building Cambodia: New Khmer 1953-1970 ». The Key Publisher Co. Ltd., Bangkok, 2006.

Hing Vutha and Tuot Sokphally. « Pro-poor tourism:Siem Rep case study / Pro-poor tourism in the greater Mekong sub-region ». Development Analysis Network. 2007.

Nguyen V. « L’habitation sur pilotis dans l’Asie du Sud-est tome 4 », Librairie Orientaliste Paul Geuthner. 1934.

Martel Gabrielle. « Lovea, village des environs d’Angkor : aspects démographiques, économiques et sociologiques du monde rural cambodgien dans la province de Siem Reap ». Ecole française d’Extrême Orient. Paris. 1975.

Phuoeng Sophean : article sur la maison khmère pour un ouvrage intitulé « Phnom Penh, développement urbain et patrimoine ». Ministère de la Culture. Paris. Mars. 1997.

Procheasas (équipe). « Cambodge : Population et société d’aujourd’hui ». L’Harmattan. Paris. 2005.

Tainturier François (sous la direction de) : « Wooden Architecture of Cambodia. A Disappearing Heritage » Center for Khmer Studies, Publishing Dept, Phnom Penh, 2006.

Tan Kanitha. « Le quartier du marché Phsar Leu à Siem Reap au Cambodge ». mémoire de 3ème cycle. Ecole d’architecture de Paris La Villette.

Site internet Wikipedia en langue anglaise : article sur l’habitat traditionnel khmer.

NOTES

[1] A l’époque angkorienne, même les palais royaux étaient construits en bois et autres matériaux végétaux : la pierre étant destinée aux dieux.

[2] Les Cambodgiens habitent depuis des siècles dans des habitations sur pilotis. En 1880, Delaporte écrira au sujet d’un village kouy, qu'« ils avaient, pour établir leurs cases, coupé la partie supérieure des arbres et appuyé leurs habitations sur les troncs ainsi étêtés ».

[3] Le Cambodge est un pays encore essentiellement agricole. Trois Cambodgiens sur quatre travaillent dans l’agriculture. Trois millions six cent mille personnes déclareraient un emploi dans l’agriculture de subsistance.

[4] Chinoise, thaï ou occidentale.

[5] Du sanskrit « terre ».

[11]Sage du village qui dirige les cérémonies eligieuses bouddhiques.

[12]Stylisation du cobra : serpent mythique généralement polycéphale, génie des eaux, qui abrite également le Bouddha de ses têtes déployées dans la pose de la méditation.

[13] Seuls les pilotis cylindriques auront un contact direct avec le sol lors de la construction du la maison.

[14] Démon d’une puissance égale à celle des dieux.

[15]Personnage respecté des villageois, qui chasse les mauvais esprits et soigne les malades par la médecine traditionnelle.

[16]En référence au déluge de l’histoire mythique.

[17]Phuoeng Sophean, article sur la maison khmère : extraits concernant les rites de construction.

[18] En architecture, un mur de refend est un mur porteur placé dans la structure selon l'axe donné par la ligne du faîte du corps de bâtiment.

[19] En khmer l’habitat, la maison se nomme Phtêah.

[20] Gabriel Martel, 1975: 52.

[21] Une solive, dans le domaine de l’architecture, est une pièce de charpente positionnée horizontalement en appui sur les murs ou sur les poutres pour former le plancher d’une pièce et porter en dessous les lattes d’un plafond ou les panneaux d’un plafond suspendu.

[22] Hing Vutha and Tuot Sokphally : 2005.

[23] Un individu considéré comme riche et aisé au Cambodge ne le serait pas en Europe ni même en Thaïlande voisine où les salaires sont bien plus élevés et le niveau de vie beaucoup plus développé, même à la campagne.

[25] Helen Grant Ross & Darryl Leon Collins.

© CERAV

Référence à citer / To be referenced as :

Sébastien Preuil

L'habitat rural khmer dans la région de Siem Reap : un modèle architectural en évolution ? (Is evolution coming to the

traditional architectural model of the rural khmer house in the Siem Reap region?)

L'architecture vernaculaire, tome 34-35 (2010-2011)

http://www.pierreseche.com/AV_2010_preuil.htm

21 février 2011

L’auteur :

géographe-économiste

sommaire tome 34-35 (2010-2011)

sommaire site architecture vernaculaire |